한국 문학

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

한국 문학은 기록 문학과 구비 문학으로 크게 나뉘며, 국문 문학과 한문 문학으로 세분화된다. 구비 문학은 신화, 전설, 민담, 탈놀이, 판소리 등을 포함하며, 국문 문학은 한글 창제 이후 시조, 가사, 소설 등으로 발전했다. 한문 문학은 한자를 사용하여 쓰였으며, 근대에는 서구 문화의 영향을 받아 신소설, 자유시 등이 등장했다. 일제강점기에는 민족의식 고취와 함께 프롤레타리아 문학이 나타났고, 해방 이후에는 분단, 산업화의 문제, 그리고 민주화 운동을 반영하는 작품들이 주를 이루었다. 1980년대 이후 한국 문학은 해외에도 알려지기 시작했으며, 다양한 문학상들이 제정되어 한국 문학 발전에 기여하고 있다.

더 읽어볼만한 페이지

- 한국 문학 - 신소설

신소설은 갑오개혁 이후 등장하여 봉건주의 타파, 자주독립, 애국사상 계몽을 주제로 다룬 근대 문학 양식이며, 이인직의 《혈의 누》에서 명칭이 사용되었고, 이광수의 《무정》 등장 이후 현대 소설로 대체되었다. - 한국 문학 - 조선민주주의인민공화국의 문학

조선민주주의인민공화국의 문학은 주체사상을 기반으로 당성, 노동계급성, 인민성을 강조하며 사회주의 리얼리즘을 특징으로 하고, 김일성, 김정일 찬양, 사회주의적 가치, 통일 염원 등을 주요 주제로 다룬다. - 한국 - 부산광역시

부산광역시는 대한민국 동남부에 위치한 도시로, MICE 산업, 금융, 서비스업을 포함한 다양한 분야에서 발전하며, 세계적인 무역항인 부산항을 중심으로 다양한 문화 유적과 관광 시설을 보유하고 있다. - 한국 - 호박죽

호박죽은 늙은 호박이나 단호박을 삶아 으깬 후 찹쌀가루 등을 넣어 끓여 만든 한국 전통 음식이다. - 문학에 관한 - 뉴델리

뉴델리는 인도의 수도이자 델리 수도권에 위치한 도시로, 영국령 인도 제국 시대에 건설되어 인도 독립 후에도 수도 기능을 유지하며 주요 정부 기관과 외교 공관이 위치해 있지만, 대기 오염 및 교통 혼잡, 재개발 관련 사회적 논쟁 등의 문제에 직면해 있다. - 문학에 관한 - 도종환

도종환은 충청북도 청주시 출신의 시인이자 정치인으로, 시집 《접시꽃 당신》을 발표하고 국회의원과 문화체육관광부 장관을 역임했으며, 2024년 총선에서 공천을 받지 못했다.

| 한국 문학 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| 기본 정보 | |

| 문학 유형 | 문학 |

| 국가 | 한국 |

| 분류 | |

| 북한 문학 | 북한 문학 |

| 남한 문학 | 남한 문학 |

| 한국 시 | 한국 시 |

| 세부 장르 | |

| 향가 | 향가 |

| 시조 | 시조 |

| 한문 소설 | 한문 소설 |

| 한글 소설 | 한글 소설 |

| 신소설 | 신소설 |

| 만화 | 만화 |

| 관련 주제 | |

| 한국의 문화 | 한국의 문화 |

| 한국어 | 한국어 |

2. 범주

한국 문학은 역사적으로 크게 기록 문학과 구비 문학으로 나뉘며, 전자의 경우 또다시 국문 문학과 한문 문학으로 나뉜다. 여기서 국문 문학은 또다시 고전 문학과 현대 문학으로 나뉘어 한국 문학의 전체적인 틀을 형성한다.

2. 1. 구비 문학

구비 문학(口碑文學) 또는 구전문학은 말 그대로 사람들의 입에서 입으로 전승되어 온 문학의 형태를 말한다. 이러한 형태의 문학은 공통적으로 구연, 공동 창작, 보편성, 단순성, 민중성 등의 특징을 지닌다. 문자의 발생 이전부터 전승되어 온 것으로 한국 문학의 모태이며, 지금도 끊임없이 창작되어 전승되고 있다. 대표적인 구비문학의 예로 들 수 있는 것은 신화, 전설, 민담, 수수께끼, 속담 등이다. 구비문학에는 민족의 삶과 정서가 잘 나타나 있다.구비문학은 한글이 발명되기 전까지 세대를 거쳐 구전되어 온 모든 텍스트를 포함하며, 발라드, 전설, 탈놀이, 꼭두각시극 대본, 판소리(소리와 함께 이야기를 전달하는 형식) 텍스트 등을 포함한다.

한국 역사 초기부터 고도로 발달된 문학 활동에도 불구하고, 노랫말은 한글이 발명될 때까지 기록되지 않았다. 이러한 구전 텍스트는 발라드로 분류되며, 가수(남성 또는 여성), 주제(기도, 노동, 여가), 지역적 노래 스타일(수도권, 서부, 남부)에 따라 분류된다. 일부는 대한민국 정부로부터 "무형문화재"로 지정된 살아있는 많은 공연자들의 노래가 여전히 기록되고 있다.

전설은 구전으로 전해지고 어떤 기록에도 기록되지 않은 모든 민간 이야기를 포함한다. 이러한 전설은 오랫동안 일반 대중이 즐긴 주요한 문학적 오락 형태였다. 의인화된 동물, 정교한 속임수, 신들의 인간사 개입, 우주의 기원 등을 다룬다. 구전으로 전해지는 민담의 한 예로 '''고양이와 개의 구슬 다툼(Gyeonmyo jaengju)'''이 있는데, 이는 고양이와 개가 주인에 대한 감사의 표시로 잃어버린 구슬을 찾으러 가는 여정에 관한 이야기이다.

탈놀이는 경상북도와 경상남도의 하회, 진주, 통영, 김해, 동래; 경기도의 양주; 황해도의 풍산; 함경남도의 북청에서 볼 수 있다. 가장 대표적인 놀이로는 양주의 산대극, 하회의 별신굿, 진주의 오광대 놀이가 있다. 이러한 놀이의 기원은 불확실하지만, 일반적으로 원시적인 공동체 의식에서 발전한 것으로 추정된다. 점차 의식적인 측면이 사라지고 극적이고 해학적인 가능성이 활용되었다. 대사는 다소 유연하여 배우들은 필요에 따라 즉흥적으로 연기하고 풍자할 자유가 있었다. 놀이는 무대에서 공연되지 않았고, 공연이 이루어지는 공간이나 시간에 대한 정확한 제한이 없었다. 관객 또한 전통적으로 수동적으로 관람하는 것뿐만 아니라 놀이에 대해 구두로 반응했다. 탈놀이의 구성은 반복과 다양성을 통해 놀라운 극적 통일성을 이룬다.

현존하는 꼭두각시극 대본은 꼭두각시 놀이(박첨지극이라고도 함)와 만석중 놀이 두 편뿐이다. 두 제목 모두 극 중 인물의 이름에서 유래했다. 이러한 놀이의 기원과 발전에 대한 이론은 아직 제시되지 않았다. 탈놀이와 마찬가지로 꼭두각시극의 줄거리는 풍자적인 사회 비판으로 가득 차 있다. 박첨지(평안도 관찰사), 꼭두각시(승려), 홍통지 등의 인물들은 춤을 추고 노래하며, 지배 계급의 비리를 폭로하는 친숙한 이야기를 연기한다.

조선시대 판소리 텍스트는 19세기에 처음으로 시로 기록되었지만, 나중에 서술적 판소리 소설로 확장되어 일반 대중에게 널리 읽혔다. 판소리는 항상 서술적이었기 때문에 시에서 서술적 소설로의 이러한 변형은 쉽게 이루어졌다. 원래 판소리 공연 레퍼토리는 12마당(제목)으로 구성되었다. 12마당 모두 서술적 소설로 남아 있지만, 오늘날에는 5마당만이 불린다. 이 텍스트는 전설에서 점차적으로 발전하여 그 원천을 제공했으며, 한 연기자에서 다른 연기자로 전해짐에 따라 변형되고 확장되었다.

2. 2. 국문 문학

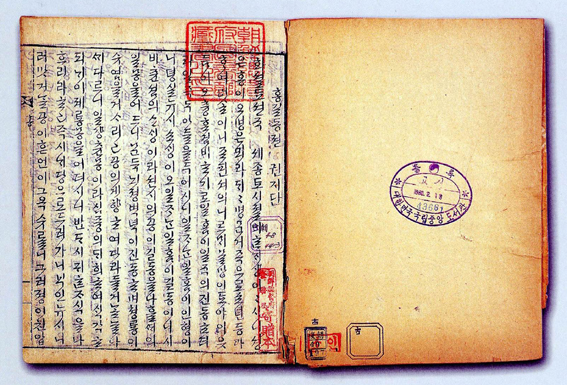

국문 문학(國文文學)은 한국어로 쓰인 문학이다. 한글로 쓰인 순수 국문 문학이 있으며, 이두, 향찰(鄕札)로 표기한 차자(借字)문학이 있다. 이는 훈민정음 창제 이후에 본격적으로 발달했다.조선 시대에 들어서면서 훈민정음이 창제되고(1446년), 비로소 국문으로 된 문학이 나타난다. 그러나 훈민정음은 훈민정음이 창제된 때부터 근대에 이르기까지 한자를 읽을 줄 모르는 신분이 낮은 사람들의 글자로 멸시하는 경향이 뿌리깊게 남아 있어, 훈민정음으로 문학 활동을 하는 것은 지식인들에게 자신의 지위를 위태롭게 할 위험을 내포하고 있었다. 그 때문에 조선에서는 훈민정음(국문)이 탄생한 이후에도 한문으로 된 문학 활동이 주류였고, 훈민정음으로 문학 활동을 할 때는 저자는 힘써 자신의 이름을 감추려 했다. 훈민정음으로 쓰인 문헌에 저자 미상의 것이 많은 것은 그 때문이다.

임진왜란(1592년, 1597년)을 거치면서 군담이 활발하게 쓰이게 된다. 『징비록』(류성룡), 『분충우난록』(석남팽), 『일본왕환록』(황신), 『소위포창의록』(김량기), 『당산의렬록』(이만추), 『용만문견록』(정탁) 등이 그것이다. 그러한 경향은 정묘호란을 겪으면서 더욱 이어져 『정묘호남창의록』, 『정축양호권의록』, 『서정록』, 『강도일기』, 『남정일기』, 『무신창의사실』, 『삼학사전』, 『영양사난창의록』, 『임경업전』 등이 쓰였다.

훈민정음으로 된 문학 활동은 불경의 언해(훈민정음으로 풀이한 것)에서 시작된다. 『법화경』, 『금강경』, 『능엄경』, 『영가경』, 『석보상절』 등이 그것이다. 또한 『삼강행실도』, 『열녀전』 등과 같이 유교의 도덕을 부녀자들에게 가르치기 위한 읽을거리도 쓰였다. 시조, 별곡 등도 이두로 쓰였던 것이 훈민정음으로 쓰이게 되었다. 주세붕의 「도동곡」, 「육현가」, 김극기의 「화전별곡」, 윤선도의 「오산별곡」, 이황의 「어부사시사」, 「환산별곡」, 정철의 「관동별곡」, 「성산별곡」 등이 알려져 있다.

또한 훈민정음은 『동몽선습』, 『제해신어』, 『제해몽어』 등과 같은 교과서류에 사용되었다.

조선 문학은 한글이 탄생한 후에도 여전히 한문을 주로 사용하여 쓰여졌다. 또한 소설이라는 읽을거리에 대한 평가가 매우 낮았기 때문에, 소설은 유교적인 배경에서만 논의되었다. 이러한 일련의 소설들은 고대소설이라 불린다.

한문으로 쓰인 작품으로는 『홍길동전』(허균)이 있다. 수호전의 각색 소설로 여겨지며, 조선 문학에서 “장회소설(이야기를 장으로 나눈 것)” 형식을 도입한 최초의 작품으로 여겨진다. 또한 사회 비판을 담은 사회소설이라고도 하며, 비슷한 소설로 『전우치전』, 『서화담전』이 있다. 또한 중국의 『삼국지연의』가 널리 읽히고, 그것을 각색한 소설도 읽혔다. 그 외에 한문으로 쓰인 고대소설로는 『장선감의록』, 『연암외전』, 『황강잡록』, 『우초속지』, 『고향거소사』, 『단량패사』, 『기담수록』, 『한숙원전』, 『류큐왕세자외전』, 『동상전』, 『삼한십유』 등이 있다.

한글로 쓰인 작품으로는 『구운몽』(김만중)이 최고 걸작으로 평가받고 있다. 『적강칠선림호은전』, 『장국진전』, 『홍루몽』의 각색으로 추정되고 있다. 나중에 한문으로 번역되는 드문 현상까지 일어났다. 『홍루몽』이 다른 작가들에게 큰 영향을 미친 것처럼, 『구운몽』도 『옥린몽』, 『옥련몽』, 『옥앵몽』과 같은 각색이 등장했다. 김만중은 『사씨남정기』도 남겼다.

또한, 조선반도에 전해지는 설화가 책으로 된 것으로는 『콩쥐팥쥐전』(신데렐라 계열 설화), 『쥐동지전』, 『개구리전(:ko:두껍전)』, 『흥부전』, 『제성의전』, 『금독전』, 『개구리뱀옥안』, 『꼭두각시전(꼭두각시전한국어)』, 『현구기외사』 등이 있지만, 가장 유명한 것으로는 『춘향전』, 『심청전』이 있다.

『춘향전』, 『심청전』 모두 그 기원은 확실하지 않지만, 신재효(1812년~1884년)가 『춘향전』, 『심청전』을 바탕으로 판소리의 대본으로 『춘향가』, 『심청가』를 만들었다고 하는 점, 여러 문헌에 『춘향전』, 『심청전』의 원형이 보이는 점으로 미루어 볼 때, 오래전부터 전해져 내려오는 설화라고 할 수 있다. 『춘향전』은 정염소설이라 불리며, 같은 종류의 소설로 『숙향전』, 『숙영낭자전』, 『백학선전』, 『심산백전』, 『옥단춘전』이 있다.

그 외에, 계모 소설이라 불리는 『장화홍련전』, 『정을선전』, 『장풍운전』, 『어룡전』, 공안류(재판이 중요한 플롯이 되는 소설)라 불리는 『옥낭자전』, 『진대방전』, 『개구리뱀옥안』, 『응앵송안』, 『유연전』, 『월봉기』, 『박문수전』, 『흠흠신서』가 알려져 있다.

2. 3. 한문 문학

서력 2세기 경 한자가 한국에 전래된 이래 조선 후기까지 한자로 쓰인 문학의 한 형태이다. 그러나 이러한 형태의 한문 문학은 한문을 배울 수 있었던 귀족 계층에서 주로 향유되었다.2. 4. 국문 문학과 한문 문학의 관계

훈민정음 창제 이전의 한국 문학은 주로 한자를 차용하여 표기하였으나, 글을 쓴 주체가 한국인이고 한국의 사상, 감정, 정서 등이 녹아들어 있다는 점에서 한국 문학으로 분류한다. 또한 구결이나 이두 등에 비추어 볼 때, '훈민정음 창제 이전 = 한문학', '훈민정음 창제 이후 = 국문학'이라는 공식은 타당하지 않다.3. 원시 고대 문학

아득한 옛날인 상고 시대의 역사에 대해 자세한 답변을 해줄 수 있는 기록은 없다. 외족의 침략이 빈번하여 한국의 고문헌이나 기록이 모두 없어져 그 구체적인 양상을 파악할 수 없고, 고려 시대에 이루어진 《삼국사기》, 《삼국유사》 그리고 중국의 진수(陳壽)의 찬(撰)인 《삼국지》 등에서 상고 시대의 생활 풍습을 이야기해 줄 뿐이다. 이러한 문헌에 정착된 문학은 원래 있던 대로의 모습은 아닐 것이고, 또 작자를 전하고 있다 할지라도 모두 오랫동안 전승해 오는 동안 점차 형성된 것으로 이른바 민족 전체가 공동으로 제작한 민족 문학이라 할 수 있다. 이 민족 문학은 후세에 분화·전개된 본격적 문학의 형태와 비겨 혼돈 그대로이며 신화, 전설의 설화적 요소와 가요적 요소가 확연히 분화되지 않고 서로 혼융(渾融)된 채로 남아 있다.

이런 상황에서도 볼 수 있듯이 상고 시대의 문학에 대해 알 수 있는 기록이나 작품도 극히 드물다. 단지 몇 개의 시가(詩歌)와 신화만이 후대에 알려지고 있는 것이다. 이 시기의 주요 작품으로는 공무도하가, 황조가, 구지가, 정읍사 등이 있다.

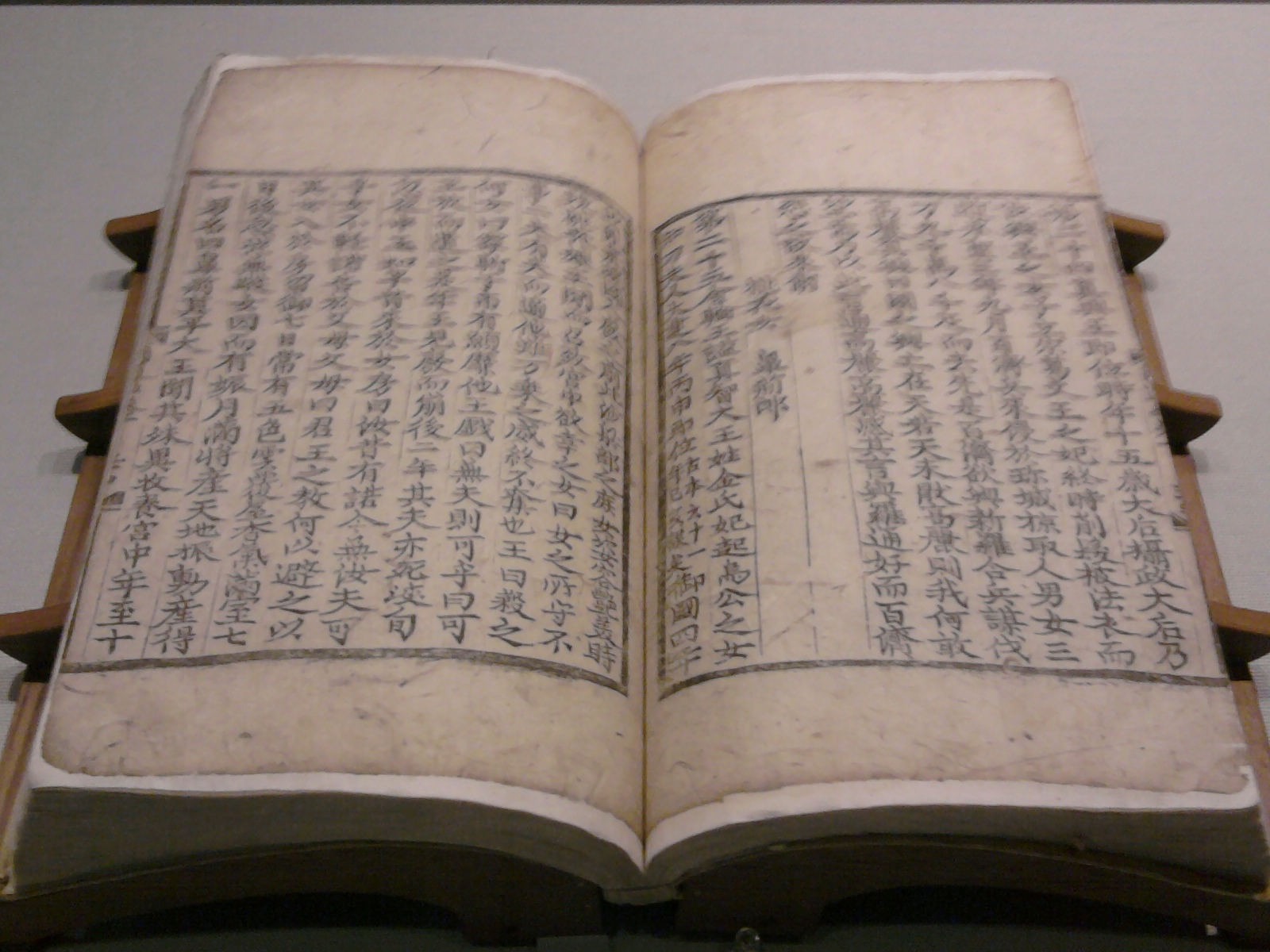

조선반도에서 가장 오래된 책은 고려 시대에 편찬된 『삼국사기』(1145년)와 『삼국유사』(1277년)이다. 따라서 그 이전 시대의 문헌을 확인할 방법은 없지만, 문자 활동은 삼국 시대부터 있었다. 고구려는 『신집』(전 5권), 백제는 『서기』, 신라는 『국사』라는 역사서를 편찬하였다. 그 외에도 『계림잡편』, 『화랑세기』, 『신라수이전』 등을 문헌에서 찾아볼 수 있다. 하지만 이들은 고려 시대에 유실되었다. 삼국 시대 이전의 문자 활동에 대해서는 현재 확인할 수 없으며, 단편적으로 구전으로 전해진 설화만이 그 흔적을 남기고 있을 뿐이다.

『삼국사기』와 『삼국유사』는 역사서로 읽히지만, 문학으로도 읽을 수 있다. 『삼국사기』에서는 “화랑”에 관한 기록이 이야기적인 성격을 띠고 있으며, 또한 “도미전”, “온달전” 등의 열녀·효녀전도 사실에 이야기적인 요소를 포함하고 있다. 『삼국유사』에서는 “춘추공”, “백제 무왕”의 일화가 유명하다.

4. 고전 문학

한반도에서 가장 오래된 책은 고려 시대에 편찬된 『삼국사기』(1145년)와 『삼국유사』(1277년)이다. 따라서 그 이전 시대의 문헌은 확인하기 어렵지만, 문자 활동은 삼국 시대부터 있었다. 고구려는 『신집』(전 5권), 백제는 『서기』, 신라는 『국사』라는 역사서를 편찬하였다. 그 외에도 『계림잡편』, 『화랑세기』, 『신라수이전』 등을 문헌에서 찾아볼 수 있다. 하지만 이들은 고려 시대에 유실되었다. 삼국 시대 이전의 문자 활동에 대해서는 현재 확인할 수 없으며, 단편적으로 구전으로 전해진 설화만이 그 흔적을 남기고 있을 뿐이다.

『삼국사기』와 『삼국유사』는 역사서로 읽히지만, 문학으로도 읽을 수 있다. 『삼국사기』에서는 “화랑”에 관한 기록이 이야기적인 성격을 띠고 있으며, “도미전”, “온달전” 등의 열녀·효녀전도 사실에 이야기적인 요소를 포함하고 있다. 『삼국유사』에서는 “춘추공”, “백제 무왕”의 일화가 유명하다.

고려 시대의 책으로는 『백운소설』(이규보), 『파한집』(이인로), 『보한집』(최자), 『녹옹패설』(이제현) 등의 패관문학과 『부운거사전』, 『붕학동지전』, 『보덕각씨전』, 『왕랑환혼전』 등의 승전이 저술되었다.

조선 문학 연구자 야자키 미치히코(野崎充彦)는 오랜 연구 생활 끝에 조선 고전 문학의 주인공과 무대가 대부분 중국(중국인)이기 때문에 “조선 고전 문학의 특징은 조선의 부재이다”라고 결론짓고 있다.[7]

== 향가 ==

향가(향가/鄕歌한국어)는 향찰로 쓴 노래로서 보통 신라 때부터 고려 초기까지의 것을 말한다. 향가는 4구체, 8구체, 10구체로 나뉘며, 한자로 지은 노래도 있고, 이두로 지어진 노래도 있다.[7] 향가는 한국 고유의 시가 형태이며, 원래는 신라 시대에 불리던 노래를 가리켰다. 현재까지 전해지는 향가는 25수 (삼국유사 14수, 균여전 11수)이다.[7]

시는 4, 8, 또는 10구로 이루어질 수 있는데, 이 중 10구체 향가가 가장 발달된 형태이며, 각각 4, 4, 2구로 이루어진 세 부분으로 구성된다. 많은 10구체 향가가 불교 승려에 의해 지어졌으며, 불교적 주제가 두드러진다. 또 다른 주요 주제는 "죽음"으로, 승려, 무사, 가족 구성원을 위한 애가가 많다.[7]

향가는 장르가 다양하며, 노동요나 민요로 추측되는 풍요, 귀신이나 액운을 막기 위해 부르기도 하며, 또는 자신의 감정을 털어놓고 싶어하거나, 사랑을 고백하는 노래들도 있다. 대표적인 향가로는 월명 (ko) 스님이 여동생의 죽음을 애도하며 지은 제망매가(祭亡妹歌), 원왕생가(원왕생가/願往生歌한국어) 등이 있다.[7]

== 고려 가요 ==

고려가요는 고려시대에서 조선 초에 유행하던 가요다. 고려시대 사람들의 정서와 사상을 알 수 있는 중요한 열쇠이다. 그러나 조선시대에 유교적 이념에 맞지 않는다는 이유로 상당한 기록이 삭제되었다.

고려 시대는 한자 사용이 증가한 시대였다. 향가는 한국 문학의 한 형태로서 대부분 사라졌고, 고려가요(Goryeo songs/고려가요한국어)가 더욱 인기를 얻었다. 고려가요 대부분은 구전으로 전해졌으며, 많은 수가 조선 시대까지 전해져 일부는 한글로 기록되었다.

고려가요의 시적 형식은 별곡() 또는 창가로 알려져 있다. 고려 중기와 후기에 크게 유행하였으며, 각 연의 중간이나 끝에 후렴이 있는 것이 특징이다. 후렴은 시의 분위기나 어조를 설정하고, 선율과 정서를 전달하거나, 내용이 다른 여러 부분으로 이루어진 시를 연결하는 역할을 한다. 대부분 익명의 이러한 시들은 사랑을 주제로 하며, 사랑의 기쁨과 고통을 솔직하고 강렬한 언어로 표현하고 있다. 이 시들은 기생이라고 알려진 여성 예능인들에 의해 주로 음악 반주와 함께 불려졌다. 단련체()와 연잔체()의 두 가지 형태가 있다. 전자는 시 전체가 한 연으로 이루어진 짧은 형식이고, 후자는 시가 여러 연으로 구성된 보다 긴 형식이다. 고려가요는 형식이 명확하지 않고 길이가 길어지는 것이 특징이다. 대부분 직접적이며, 일반적인 삶의 여러 측면을 다루고 있다.

== 악장 ==

악장이란 나라의 공식적인 행사에서 사용된 노래 가사를 총칭하는 말이다. 즉 건국의 정당성을 알리고 번영을 기원하기 위하여 궁중 행사에서 불린 송축가를 가리킨다.

주로 15세기 조선 왕조의 기틀을 다진 신진 사대부가 주된 작가층이다. 조선 건국의 정당성, 육조의 위업 찬양, 왕조의 무궁한 번영과 발전 등이 주된 내용이었다.

기본 형식은 4구 2절이며, 한시체, 경기체가체, 속요체, 신체 등의 다양한 형식을 취했다. 악장은 조선 초기에 민심을 수습하고 건국의 정당성을 홍보하는 한편 왕조의 번영을 기원하기 위해 만들어진, 정치적 목적성을 강하게 지닌 장르이다. 일반 백성들의 정서와 동떨어져 있었던 특권층의 문학이었으며, 곧 소멸되어 생명력이 짧았다.

주요작품

- 한시체 형식: 납씨가(정도전, 태조 때, 태조가 원나라의 나하추를 무찌른 공을 찬양한 노래), 문덕곡(정도전, 태조 때, 태조의 문덕을 찬양한 노래), 정동방곡(정도전, 태조 때, 태조의 위화도 회군을 찬양한 노래), 근천정(하륜, 태종 때, 태조의 공덕을 찬양하여 지은 노래), 봉황음(윤회, 세종 때, 조선의 문물과 왕가의 축수를 기원한 노래)

- 경기체가체: 상대별곡(권근, 태종 때, 상대<사헌부>에서의 생활을 통하여 조선의 제도와 창업의 위대함을 노래한 작품), 화산별곡(변계량, 세종 때, 조선의 창업을 찬양한 작품)

- 속요체: 신도가(정도전, 태조 때, 태조의 덕과 창업을 찬양하며 태조의 만수무강과 한양의 형승을 노래함), 감군은(미상, 미상, 임금의 성덕과 성은을 찬양한 노래)

- 신체: 용비어천가(정인지,권제,안지, 세종 때, 육조의 위업을 찬양하고 조선의 무궁한 번영을 송축하며 후대 왕에 대한 권계를 담은 작품. 한글로 기록된 최초의 작품이자 장편 서사시), 월인천강지곡(세종, 세종 때, 수양대군이 쓴 석보상절을 보고 세종이 악장 형식으로 쓴 찬불가. 전문 580여정에 이르는 장편 서사시.)[9]

''용비어천가''()는 세종대왕 재위 시절, 조선 왕조와 그 조상들의 유산을 조선의 선구자이자 한국의 황금기로 공식적으로 인정하면서 편찬되었다. 이 노래들은 125개의 장으로 구성된 형태로, 유교적 어원학자들과 문인 관료들의 위원회의 노력을 통해 작곡되었다.

이 편찬은 한국어 텍스트가 오랫동안 의존해 온 한자에서 벗어나 한국 최초의 공식적인 알파벳인 한글로 기록된 최초의 작품이다. 조선 왕조의 건설 외에도 이 시들을 만들어내게 된 사건들을 이해하는 데 중요한 몇 가지 근본적인 주제들이 있다. 중국에서 일어난 연속적인 사건들, 고려 왕조 멸망에 앞서 덕있는 왕들의 신격화, 그리고 불교를 거부하는 당시의 유교적 정치 및 철학적 이념 등이 그것이다. 이 작품에 포함된 각 시들은 깊이 자리 잡은 민족주의 감정과 몽골 제국으로부터의 자랑스러운 문화적 독립 선언을 전달한다.

== 시조 ==

고려 중엽에 발생한 한국 전통 시 양식의 하나이다. 조선 시대에 유행한 시가 양식이다. 시조는 형태적 특성에 따라 몇 갈래로 나뉘는데 이중 평시조는 초장, 중장, 종장으로 구성되는 3장과, 하나의 장에 2개의 구로 구성되는 6구와 한국어의 특징인 끊어 읽기 단위인 12번의 음보로 구성되는 틀을 지닌 정형시이다. 그 밖에는 형식적 특징으로 구별되는 엇시조, 사설시조 등이 있다.

시조창중의 하나로 일명 중시조, 반사설시조, 농시조, 엇엮음시조라고도 한다.

'엇'은 얼과 통하므로 엇가는 시조, 얼버무린 시조란 뜻으로서, 평시조와 사설시조의

중간 형태의 시조, 즉 평시조 창에서 벗어나 길지도 않게 중간으로 부르는 창의 시조를

말한다. 엇시조의 형태는 현대시조에서 더욱 다양하게 시도되고 있다. '엇'의 음악적인

특징은 첫부분을 높게 질러내고 초장은 무겁고, 점잖게, 중장 이후부터는 흥청거리는 창법으로

부르는 것이다.[10]

시조(직역하면 ‘현재의 가락’)는 조선 시대에 널리 유행했다. 시조의 운율 형식은 고려 말기에 확립되었지만 조선 시대에 이르러서야 대중적인 인기를 얻게 되었다. 많은 시조는 유교 사상을 반영하고 있으며, 충절이라는 주제가 흔히 나타난다. 시조는 각 4음보로 이루어진 3연으로 구성되는 것이 특징이다. 각 음보는 3음절 또는 4음절로 이루어지나, 3연의 경우 첫 음보는 3음절, 두 번째 음보는 최대 7음절까지 가능하다. 시조는 일반 백성들에게도 인기가 많았던 것으로 여겨진다.

훈민정음으로 된 문학 활동은 시조, 별곡 등도 이두로 쓰였던 것이 훈민정음으로 쓰이게 되었다. 주세붕의 「도동곡」, 「육현가」, 김극기의 「화전별곡」, 윤선도의 「오산별곡」, 이황의 「어부사시사」, 「환산별곡」, 정철의 「관동별곡」, 「성산별곡」 등이 알려져 있다.

== 가사 ==

시가의 한 형태인 가사는 개인적인 감정 표현 외에도 도덕적 교훈 등 더 많은 내용을 포함할 수 있다. 3음절 또는 4음절로 이루어진 쌍음보로 된 간결한 시가 형식으로, 가사를 일종의 수필로 보는 견해도 있다. 가사의 일반적인 주제는 자연, 군자의 덕목 또는 남녀 간의 사랑이었다.

== 판소리 ==

판소리는 소리와 함께 이야기를 전달하는 형식이다. 조선시대에 판소리 텍스트로 나타났으며, 19세기에 처음 시로 기록되었지만, 나중에 서술적 판소리 소설로 확장되어 일반 대중에게 널리 읽혔다. 판소리는 항상 서술적이었기 때문에 시에서 서술적 소설로의 이러한 변형은 쉽게 이루어졌다. 원래 판소리 공연 레퍼토리는 12마당(제목)으로 구성되었다. 12마당 모두 서술적 소설로 남아 있지만, 오늘날에는 5마당만이 불린다. 이 텍스트는 전설에서 점차적으로 발전하여 그 원천을 제공했으며, 한 연기자에서 다른 연기자로 전해짐에 따라 변형되고 확장되었다.

== 민요 ==

구비문학은 한글이 발명되기 전까지 세대를 거쳐 구전되어 온 모든 텍스트를 포함한다. 이는 발라드, 전설, 탈놀이, 꼭두각시극 대본, 판소리(소리와 함께 이야기를 전달하는 형식) 텍스트 등을 포함한다.

한국 역사 초기부터 고도로 발달된 문학 활동에도 불구하고, 노랫말은 한글이 발명될 때까지 기록되지 않았다. 이러한 구전 텍스트는 발라드로 분류되며, 가수(남성 또는 여성), 주제(기도, 노동, 여가), 지역적 노래 스타일(수도권, 서부, 남부)에 따라 분류된다. 일부는 대한민국 정부로부터 "무형문화재"로 지정된 살아있는 많은 공연자들의 노래가 여전히 기록되고 있다.

전설은 구전으로 전해지고 어떤 기록에도 기록되지 않은 모든 민간 이야기를 포함한다. 이러한 전설은 오랫동안 일반 대중이 즐긴 주요한 문학적 오락 형태였다. 의인화된 동물, 정교한 속임수, 신들의 인간사 개입, 우주의 기원 등을 다룬다. 구전으로 전해지는 민담의 한 예로 '''고양이와 개의 구슬 다툼(Gyeonmyo jaengju)'''이 있는데, 이는 고양이와 개가 주인에 대한 감사의 표시로 잃어버린 구슬을 찾으러 가는 여정에 관한 이야기이다.

탈놀이는 경상북도와 경상남도의 하회, 진주, 통영, 김해, 동래; 경기도의 양주; 황해도의 풍산; 함경남도의 북청에서 볼 수 있다. 가장 대표적인 놀이로는 양주의 산대극, 하회의 별신굿, 진주의 오광대 놀이가 있다. 이러한 놀이의 기원은 불확실하지만, 일반적으로 원시적인 공동체 의식에서 발전한 것으로 추정된다. 점차 의식적인 측면이 사라지고 극적이고 해학적인 가능성이 활용되었다. 대사는 다소 유연하여 배우들은 필요에 따라 즉흥적으로 연기하고 풍자할 자유가 있었다. 놀이는 무대에서 공연되지 않았고, 공연이 이루어지는 공간이나 시간에 대한 정확한 제한이 없었다. 관객 또한 전통적으로 수동적으로 관람하는 것뿐만 아니라 놀이에 대해 구두로 반응했다. 탈놀이의 구성은 반복과 다양성을 통해 놀라운 극적 통일성을 이룬다. (관련 항목: 극문학)

현존하는 꼭두각시극 대본은 꼭두각시 놀이(박첨지극이라고도 함)와 만석중 놀이 두 편뿐이다. 두 제목 모두 극 중 인물의 이름에서 유래했다. 이러한 놀이의 기원과 발전에 대한 이론은 아직 제시되지 않았다. 탈놀이와 마찬가지로 꼭두각시극의 줄거리는 풍자적인 사회 비판으로 가득 차 있다. 박첨지(평안도 관찰사), 꼭두각시(승려), 홍통지 등의 인물들은 춤을 추고 노래하며, 지배 계급의 비리를 폭로하는 친숙한 이야기를 연기한다. (관련 항목: 꼭두각시극)

마지막 구비문학 유형은 조선시대 판소리 텍스트에서 찾아볼 수 있다. 이 텍스트는 19세기에 처음으로 시로 기록되었지만, 나중에 서술적 판소리 소설로 확장되어 일반 대중에게 널리 읽혔다. 판소리는 항상 서술적이었기 때문에 시에서 서술적 소설로의 이러한 변형은 쉽게 이루어졌다. 원래 판소리 공연 레퍼토리는 12마당(제목)으로 구성되었다. 12마당 모두 서술적 소설로 남아 있지만, 오늘날에는 5마당만이 불린다. 이 텍스트는 전설에서 점차적으로 발전하여 그 원천을 제공했으며, 한 연기자에서 다른 연기자로 전해짐에 따라 변형되고 확장되었다.

== 잡가 ==

구비문학은 한글이 발명되기 전까지 세대를 거쳐 구전되어 온 모든 텍스트를 포함한다. 이는 발라드, 전설, 탈놀이, 꼭두각시극 대본, 판소리 텍스트 등을 포함한다.

한국 역사 초기부터 고도로 발달된 문학 활동에도 불구하고, 노랫말은 한글이 발명될 때까지 기록되지 않았다. 이러한 구전 텍스트는 발라드로 분류되며, 가수(남성 또는 여성), 주제(기도, 노동, 여가), 지역적 노래 스타일(수도권, 서부, 남부)에 따라 분류된다. 일부는 대한민국 정부로부터 "무형문화재"로 지정된 살아있는 많은 공연자들의 노래가 여전히 기록되고 있다.

전설은 구전으로 전해지고 어떤 기록에도 기록되지 않은 모든 민간 이야기를 포함한다. 이러한 전설은 오랫동안 일반 대중이 즐긴 주요한 문학적 오락 형태였다. 의인화된 동물, 정교한 속임수, 신들의 인간사 개입, 우주의 기원 등을 다룬다. 구전으로 전해지는 민담의 한 예로 '''고양이와 개의 구슬 다툼(Gyeonmyo jaengju)'''이 있는데, 이는 고양이와 개가 주인에 대한 감사의 표시로 잃어버린 구슬을 찾으러 가는 여정에 관한 이야기이다.

탈놀이는 경상북도와 경상남도의 하회, 진주, 통영, 김해, 동래; 경기도의 양주; 황해도의 풍산; 함경남도의 북청에서 볼 수 있다. 가장 대표적인 놀이로는 양주의 산대극, 하회의 별신굿, 진주의 오광대 놀이가 있다. 이러한 놀이의 기원은 불확실하지만, 일반적으로 원시적인 공동체 의식에서 발전한 것으로 추정된다. 점차 의식적인 측면이 사라지고 극적이고 해학적인 가능성이 활용되었다. 대사는 다소 유연하여 배우들은 필요에 따라 즉흥적으로 연기하고 풍자할 자유가 있었다. 놀이는 무대에서 공연되지 않았고, 공연이 이루어지는 공간이나 시간에 대한 정확한 제한이 없었다. 관객 또한 전통적으로 수동적으로 관람하는 것뿐만 아니라 놀이에 대해 구두로 반응했다. 탈놀이의 구성은 반복과 다양성을 통해 놀라운 극적 통일성을 이룬다. (관련 항목: 극문학)

현존하는 꼭두각시극 대본은 꼭두각시 놀이(박첨지극이라고도 함)와 만석중 놀이 두 편뿐이다. 두 제목 모두 극 중 인물의 이름에서 유래했다. 이러한 놀이의 기원과 발전에 대한 이론은 아직 제시되지 않았다. 탈놀이와 마찬가지로 꼭두각시극의 줄거리는 풍자적인 사회 비판으로 가득 차 있다. 박첨지(평안도 관찰사), 꼭두각시(승려), 홍통지 등의 인물들은 춤을 추고 노래하며, 지배 계급의 비리를 폭로하는 친숙한 이야기를 연기한다. (관련 항목: 꼭두각시극)

마지막 구비문학 유형은 조선시대 판소리 텍스트에서 찾아볼 수 있다. 이 텍스트는 19세기에 처음으로 시로 기록되었지만, 나중에 서술적 판소리 소설로 확장되어 일반 대중에게 널리 읽혔다. 판소리는 항상 서술적이었기 때문에 시에서 서술적 소설로의 이러한 변형은 쉽게 이루어졌다. 원래 판소리 공연 레퍼토리는 12마당(제목)으로 구성되었다. 12마당 모두 서술적 소설로 남아 있지만, 오늘날에는 5마당만이 불린다. 이 텍스트는 전설에서 점차적으로 발전하여 그 원천을 제공했으며, 한 연기자에서 다른 연기자로 전해짐에 따라 변형되고 확장되었다.

== 고전 소설 ==

한국 산문 문학은 서사, 소설, 문집으로 나눌 수 있다. 서사는 신화, 전설, 민담을 포함하며, 주요 원천은 고려 시대의 역사 기록인 삼국사기와 삼국유사이다. 이 자료들은 선사 시대, 삼국 시대, 신라 시대의 이야기를 보존하며, 조선 시대 소설의 주요 자료가 되었다.

한국 소설은 한문 소설과 국문 소설, 단편, 중편, 장편, 양반 작가와 일반 백성 작가의 작품 등으로 분류할 수 있다. 대부분의 소설은 서술을 기반으로 하며, 교훈적이고 행복한 결말을 맺는 경향이 있다. 양반 작가의 서술은 중국을 배경으로 하는 반면, 일반 백성이 쓴 서술은 한국을 배경으로 한다.

최초의 고전 소설은 김시습(金時習)의 금오신화(金鰲新話)이다. 17세기부터 소설은 점점 더 인기를 얻었으며, 판소리 소설은 17세기 후반과 18세기 초에 나타난 인기 있는 소설 형태였다. 판소리 소설은 춘향가(春香歌), 심청가(沈淸歌), 흥부가(興夫歌), 적벽가(赤壁歌), 수궁가(水宮歌)를 바탕으로 한다. 조선 중기에는 우화와 같은 이야기들이 출판되었고, 조선 후기에는 일반 백성에 대한 문학이 일반적이었다.

김만중(金萬重)은 구운몽(九雲夢)과 사씨남정기를 저술하였다. 홍길동전(洪吉童傳)은 허균의 작품으로, 수호전의 각색소설로 여겨지며, 사회 비판을 담은 사회소설이다. 춘향전(春香傳)은 판소리 춘향가(春香歌)를 바탕으로 한 고대소설이다. 심청전은 신재효가 판소리의 대본으로 만든 심청가를 바탕으로 하며, 오래전부터 전해져 내려오는 설화이다.

4. 1. 고전 시가

한반도에서 가장 오래된 책은 고려 시대에 편찬된 『삼국사기』(1145년)와 『삼국유사』(1277년)이다. 따라서 그 이전 시대의 문헌은 확인하기 어렵지만, 문자 활동은 삼국 시대부터 있었다. 고구려는 『신집』(전 5권), 백제는 『서기』, 신라는 『국사』라는 역사서를 편찬하였다. 그 외에도 『계림잡편』, 『화랑세기』, 『신라수이전』 등을 문헌에서 찾아볼 수 있다. 하지만 이들은 고려 시대에 유실되었다. 삼국 시대 이전의 문자 활동에 대해서는 현재 확인할 수 없으며, 단편적으로 구전으로 전해진 설화만이 그 흔적을 남기고 있을 뿐이다.『삼국사기』와 『삼국유사』는 역사서로 읽히지만, 문학으로도 읽을 수 있다. 『삼국사기』에서는 “화랑”에 관한 기록이 이야기적인 성격을 띠고 있으며, “도미전”, “온달전” 등의 열녀·효녀전도 사실에 이야기적인 요소를 포함하고 있다. 『삼국유사』에서는 “춘추공”, “백제 무왕”의 일화가 유명하다.

고려 시대의 책으로는 『백운소설』(이규보), 『파한집』(이인로), 『보한집』(최자), 『녹옹패설』(이제현) 등의 패관문학과 『부운거사전』, 『붕학동지전』, 『보덕각씨전』, 『왕랑환혼전』 등의 승전이 저술되었다.

조선 문학 연구자 야자키 미치히코(野崎充彦)는 오랜 연구 생활 끝에 조선 고전 문학의 주인공과 무대가 대부분 중국(중국인)이기 때문에 “조선 고전 문학의 특징은 조선의 부재이다”라고 결론짓고 있다.[7]

== 향가 ==

향가(향가/鄕歌한국어)는 향찰로 쓴 노래로서 보통 신라 때부터 고려 초기까지의 것을 말한다. 향가는 4구체, 8구체, 10구체로 나뉘며, 한자로 지은 노래도 있고, 이두로 지어진 노래도 있다.[7] 향가는 한국 고유의 시가 형태이며, 원래는 신라 시대에 불리던 노래를 가리켰다. 현재까지 전해지는 향가는 25수 (삼국유사 14수, 균여전 11수)이다.[7]

시는 4, 8, 또는 10구로 이루어질 수 있는데, 이 중 10구체 향가가 가장 발달된 형태이며, 각각 4, 4, 2구로 이루어진 세 부분으로 구성된다. 많은 10구체 향가가 불교 승려에 의해 지어졌으며, 불교적 주제가 두드러진다. 또 다른 주요 주제는 "죽음"으로, 승려, 무사, 가족 구성원을 위한 애가가 많다.[7]

향가는 장르가 다양하며, 노동요나 민요로 추측되는 풍요, 귀신이나 액운을 막기 위해 부르기도 하며, 또는 자신의 감정을 털어놓고 싶어하거나, 사랑을 고백하는 노래들도 있다. 대표적인 향가로는 월명(月明) 스님이 여동생의 죽음을 애도하며 지은 제망매가(祭亡妹歌), 원왕생가(願往生歌) 등이 있다.[7]

== 고려 가요 ==

고려가요는 고려시대에서 조선 초에 유행하던 가요다. 고려시대 사람들의 정서와 사상을 알 수 있는 중요한 열쇠이다. 그러나 조선시대에 유교적 이념에 맞지 않는다는 이유로 상당한 기록이 삭제되었다.

고려 시대는 한자 사용이 증가한 시대였다. 향가는 한국 문학의 한 형태로서 대부분 사라졌고, 고려가요(Goryeo songs/고려가요한국어)가 더욱 인기를 얻었다. 고려가요 대부분은 구전으로 전해졌으며, 많은 수가 조선 시대까지 전해져 일부는 한글로 기록되었다.

고려가요의 시적 형식은 별곡(別曲) 또는 창가로 알려져 있다. 고려 중기와 후기에 크게 유행하였으며, 각 연의 중간이나 끝에 후렴이 있는 것이 특징이다. 후렴은 시의 분위기나 어조를 설정하고, 선율과 정서를 전달하거나, 내용이 다른 여러 부분으로 이루어진 시를 연결하는 역할을 한다. 대부분 익명의 이러한 시들은 사랑을 주제로 하며, 사랑의 기쁨과 고통을 솔직하고 강렬한 언어로 표현하고 있다. 이 시들은 기생이라고 알려진 여성 예능인들에 의해 주로 음악 반주와 함께 불려졌다. 단련체(單聯體)와 연잔체(聯章體)의 두 가지 형태가 있다. 전자는 시 전체가 한 연으로 이루어진 짧은 형식이고, 후자는 시가 여러 연으로 구성된 보다 긴 형식이다. 고려가요는 형식이 명확하지 않고 길이가 길어지는 것이 특징이다. 대부분 직접적이며, 일반적인 삶의 여러 측면을 다루고 있다.

== 악장 ==

악장이란 나라의 공식적인 행사에서 사용된 노래 가사를 총칭하는 말이다. 즉 건국의 정당성을 알리고 번영을 기원하기 위하여 궁중 행사에서 불린 송축가를 가리킨다.

주로 15세기 조선 왕조의 기틀을 다진 신진 사대부가 주된 작가층이다. 조선 건국의 정당성, 육조의 위업 찬양, 왕조의 무궁한 번영과 발전 등이 주된 내용이었다.

기본 형식은 4구 2절이며, 한시체, 경기체가체, 속요체, 신체 등의 다양한 형식을 취했다. 악장은 조선 초기에 민심을 수습하고 건국의 정당성을 홍보하는 한편 왕조의 번영을 기원하기 위해 만들어진, 정치적 목적성을 강하게 지닌 장르이다. 일반 백성들의 정서와 동떨어져 있었던 특권층의 문학이었으며, 곧 소멸되어 생명력이 짧았다.

주요작품

- 한시체 형식: 납씨가(정도전, 태조 때, 태조가 원나라의 나하추를 무찌른 공을 찬양한 노래), 문덕곡(정도전, 태조 때, 태조의 문덕을 찬양한 노래), 정동방곡(정도전, 태조 때, 태조의 위화도 회군을 찬양한 노래), 근천정(하륜, 태종 때, 태조의 공덕을 찬양하여 지은 노래), 봉황음(윤회, 세종 때, 조선의 문물과 왕가의 축수를 기원한 노래)

- 경기체가체: 상대별곡(권근, 태종 때, 상대<사헌부>에서의 생활을 통하여 조선의 제도와 창업의 위대함을 노래한 작품), 화산별곡(변계량, 세종 때, 조선의 창업을 찬양한 작품)

- 속요체: 신도가(정도전, 태조 때, 태조의 덕과 창업을 찬양하며 태조의 만수무강과 한양의 형승을 노래함), 감군은(미상, 미상, 임금의 성덕과 성은을 찬양한 노래)

- 신체: 용비어천가(정인지,권제,안지, 세종 때, 육조의 위업을 찬양하고 조선의 무궁한 번영을 송축하며 후대 왕에 대한 권계를 담은 작품. 한글로 기록된 최초의 작품이자 장편 서사시), 월인천강지곡(세종, 세종 때, 수양대군이 쓴 석보상절을 보고 세종이 악장 형식으로 쓴 찬불가. 전문 580여정에 이르는 장편 서사시.)[9]

''용비어천가''(龍飛御天歌|하늘을 나는 용의 노래)는 세종대왕 재위 시절, 조선 왕조와 그 조상들의 유산을 조선의 선구자이자 한국의 황금기로 공식적으로 인정하면서 편찬되었다. 이 노래들은 125개의 장으로 구성된 형태로, 유교적 어원학자들과 문인 관료들의 위원회의 노력을 통해 작곡되었다.

이 편찬은 한국어 텍스트가 오랫동안 의존해 온 한자에서 벗어나 한국 최초의 공식적인 알파벳인 한글로 기록된 최초의 작품이다. 조선 왕조의 건설 외에도 이 시들을 만들어내게 된 사건들을 이해하는 데 중요한 몇 가지 근본적인 주제들이 있다. 중국에서 일어난 연속적인 사건들, 고려 왕조 멸망에 앞서 덕있는 왕들의 신격화, 그리고 불교를 거부하는 당시의 유교적 정치 및 철학적 이념 등이 그것이다. 이 작품에 포함된 각 시들은 깊이 자리 잡은 민족주의 감정과 몽골 제국으로부터의 자랑스러운 문화적 독립 선언을 전달한다.

== 시조 ==

고려 중엽에 발생한 한국 전통 시 양식의 하나이다. 조선 시대에 유행한 시가 양식이다. 시조는 형태적 특성에 따라 몇 갈래로 나뉘는데 이중 평시조는 초장, 중장, 종장으로 구성되는 3장과, 하나의 장에 2개의 구로 구성되는 6구와 한국어의 특징인 끊어 읽기 단위인 12번의 음보로 구성되는 틀을 지닌 정형시이다. 그 밖에는 형식적 특징으로 구별되는 엇시조, 사설시조 등이 있다.

시조창중의 하나로 일명 중시조, 반사설시조, 농시조, 엇엮음시조라고도 한다.

'엇'은 얼과 통하므로 엇가는 시조, 얼버무린 시조란 뜻으로서, 평시조와 사설시조의

중간 형태의 시조, 즉 평시조 창에서 벗어나 길지도 않게 중간으로 부르는 창의 시조를

말한다. 엇시조의 형태는 현대시조에서 더욱 다양하게 시도되고 있다. '엇'의 음악적인

특징은 첫부분을 높게 질러내고 초장은 무겁고, 점잖게, 중장 이후부터는 흥청거리는 창법으로

부르는 것이다.[10]

시조(직역하면 ‘현재의 가락’)는 조선 시대에 널리 유행했다. 시조의 운율 형식은 고려 말기에 확립되었지만 조선 시대에 이르러서야 대중적인 인기를 얻게 되었다. 많은 시조는 유교 사상을 반영하고 있으며, 충절이라는 주제가 흔히 나타난다. 시조는 각 4음보로 이루어진 3연으로 구성되는 것이 특징이다. 각 음보는 3음절 또는 4음절로 이루어지나, 3연의 경우 첫 음보는 3음절, 두 번째 음보는 최대 7음절까지 가능하다. 시조는 일반 백성들에게도 인기가 많았던 것으로 여겨진다.

훈민정음으로 된 문학 활동은 시조, 별곡 등도 이두로 쓰였던 것이 훈민정음으로 쓰이게 되었다. 주세붕의 「도동곡」, 「육현가」, 김극기의 「화전별곡」, 윤선도의 「오산별곡」, 이황의 「어부사시사」, 「환산별곡」, 정철의 「관동별곡」, 「성산별곡」 등이 알려져 있다.

== 가사 ==

시가의 한 형태인 가사는 개인적인 감정 표현 외에도 도덕적 교훈 등 더 많은 내용을 포함할 수 있다. 3음절 또는 4음절로 이루어진 쌍음보로 된 간결한 시가 형식으로, 가사를 일종의 수필로 보는 견해도 있다. 가사의 일반적인 주제는 자연, 군자의 덕목 또는 남녀 간의 사랑이었다.

== 판소리 ==

판소리는 소리와 함께 이야기를 전달하는 형식이다. 조선시대에 판소리 텍스트로 나타났으며, 19세기에 처음 시로 기록되었지만, 나중에 서술적 판소리 소설로 확장되어 일반 대중에게 널리 읽혔다. 판소리는 항상 서술적이었기 때문에 시에서 서술적 소설로의 이러한 변형은 쉽게 이루어졌다. 원래 판소리 공연 레퍼토리는 12마당(제목)으로 구성되었다. 12마당 모두 서술적 소설로 남아 있지만, 오늘날에는 5마당만이 불린다. 이 텍스트는 전설에서 점차적으로 발전하여 그 원천을 제공했으며, 한 연기자에서 다른 연기자로 전해짐에 따라 변형되고 확장되었다.

== 민요 ==

구비문학은 한글이 발명되기 전까지 세대를 거쳐 구전되어 온 모든 텍스트를 포함한다. 이는 발라드, 전설, 탈놀이, 꼭두각시극 대본, 판소리(소리와 함께 이야기를 전달하는 형식) 텍스트 등을 포함한다.

한국 역사 초기부터 고도로 발달된 문학 활동에도 불구하고, 노랫말은 한글이 발명될 때까지 기록되지 않았다. 이러한 구전 텍스트는 발라드로 분류되며, 가수(남성 또는 여성), 주제(기도, 노동, 여가), 지역적 노래 스타일(수도권, 서부, 남부)에 따라 분류된다. 일부는 대한민국 정부로부터 "무형문화재"로 지정된 살아있는 많은 공연자들의 노래가 여전히 기록되고 있다.

전설은 구전으로 전해지고 어떤 기록에도 기록되지 않은 모든 민간 이야기를 포함한다. 이러한 전설은 오랫동안 일반 대중이 즐긴 주요한 문학적 오락 형태였다. 의인화된 동물, 정교한 속임수, 신들의 인간사 개입, 우주의 기원 등을 다룬다. 구전으로 전해지는 민담의 한 예로 '''고양이와 개의 구슬 다툼(Gyeonmyo jaengju)'''이 있는데, 이는 고양이와 개가 주인에 대한 감사의 표시로 잃어버린 구슬을 찾으러 가는 여정에 관한 이야기이다.

탈놀이는 경상북도와 경상남도의 하회, 진주, 통영, 김해, 동래; 경기도의 양주; 황해도의 풍산; 함경남도의 북청에서 볼 수 있다. 가장 대표적인 놀이로는 양주의 산대극, 하회의 별신굿, 진주의 오광대 놀이가 있다. 이러한 놀이의 기원은 불확실하지만, 일반적으로 원시적인 공동체 의식에서 발전한 것으로 추정된다. 점차 의식적인 측면이 사라지고 극적이고 해학적인 가능성이 활용되었다. 대사는 다소 유연하여 배우들은 필요에 따라 즉흥적으로 연기하고 풍자할 자유가 있었다. 놀이는 무대에서 공연되지 않았고, 공연이 이루어지는 공간이나 시간에 대한 정확한 제한이 없었다. 관객 또한 전통적으로 수동적으로 관람하는 것뿐만 아니라 놀이에 대해 구두로 반응했다. 탈놀이의 구성은 반복과 다양성을 통해 놀라운 극적 통일성을 이룬다. (관련 항목: 극문학)

현존하는 꼭두각시극 대본은 꼭두각시 놀이(박첨지극이라고도 함)와 만석중 놀이 두 편뿐이다. 두 제목 모두 극 중 인물의 이름에서 유래했다. 이러한 놀이의 기원과 발전에 대한 이론은 아직 제시되지 않았다. 탈놀이와 마찬가지로 꼭두각시극의 줄거리는 풍자적인 사회 비판으로 가득 차 있다. 박첨지(평안도 관찰사), 꼭두각시(승려), 홍통지 등의 인물들은 춤을 추고 노래하며, 지배 계급의 비리를 폭로하는 친숙한 이야기를 연기한다. (관련 항목: 꼭두각시극)

마지막 구비문학 유형은 조선시대 판소리 텍스트에서 찾아볼 수 있다. 이 텍스트는 19세기에 처음으로 시로 기록되었지만, 나중에 서술적 판소리 소설로 확장되어 일반 대중에게 널리 읽혔다. 판소리는 항상 서술적이었기 때문에 시에서 서술적 소설로의 이러한 변형은 쉽게 이루어졌다. 원래 판소리 공연 레퍼토리는 12마당(제목)으로 구성되었다. 12마당 모두 서술적 소설로 남아 있지만, 오늘날에는 5마당만이 불린다. 이 텍스트는 전설에서 점차적으로 발전하여 그 원천을 제공했으며, 한 연기자에서 다른 연기자로 전해짐에 따라 변형되고 확장되었다.

== 잡가 ==

구비문학은 한글이 발명되기 전까지 세대를 거쳐 구전되어 온 모든 텍스트를 포함한다. 이는 발라드, 전설, 탈놀이, 꼭두각시극 대본, 판소리 텍스트 등을 포함한다.

한국 역사 초기부터 고도로 발달된 문학 활동에도 불구하고, 노랫말은 한글이 발명될 때까지 기록되지 않았다. 이러한 구전 텍스트는 발라드로 분류되며, 가수(남성 또는 여성), 주제(기도, 노동, 여가), 지역적 노래 스타일(수도권, 서부, 남부)에 따라 분류된다. 일부는 대한민국 정부로부터 "무형문화재"로 지정된 살아있는 많은 공연자들의 노래가 여전히 기록되고 있다.

전설은 구전으로 전해지고 어떤 기록에도 기록되지 않은 모든 민간 이야기를 포함한다. 이러한 전설은 오랫동안 일반 대중이 즐긴 주요한 문학적 오락 형태였다. 의인화된 동물, 정교한 속임수, 신들의 인간사 개입, 우주의 기원 등을 다룬다. 구전으로 전해지는 민담의 한 예로 '''고양이와 개의 구슬 다툼(Gyeonmyo jaengju)'''이 있는데, 이는 고양이와 개가 주인에 대한 감사의 표시로 잃어버린 구슬을 찾으러 가는 여정에 관한 이야기이다.

탈놀이는 경상북도와 경상남도의 하회, 진주, 통영, 김해, 동래; 경기도의 양주; 황해도의 풍산; 함경남도의 북청에서 볼 수 있다. 가장 대표적인 놀이로는 양주의 산대극, 하회의 별신굿, 진주의 오광대 놀이가 있다. 이러한 놀이의 기원은 불확실하지만, 일반적으로 원시적인 공동체 의식에서 발전한 것으로 추정된다. 점차 의식적인 측면이 사라지고 극적이고 해학적인 가능성이 활용되었다. 대사는 다소 유연하여 배우들은 필요에 따라 즉흥적으로 연기하고 풍자할 자유가 있었다. 놀이는 무대에서 공연되지 않았고, 공연이 이루어지는 공간이나 시간에 대한 정확한 제한이 없었다. 관객 또한 전통적으로 수동적으로 관람하는 것뿐만 아니라 놀이에 대해 구두로 반응했다. 탈놀이의 구성은 반복과 다양성을 통해 놀라운 극적 통일성을 이룬다. (관련 항목: 극문학)

현존하는 꼭두각시극 대본은 꼭두각시 놀이(박첨지극이라고도 함)와 만석중 놀이 두 편뿐이다. 두 제목 모두 극 중 인물의 이름에서 유래했다. 이러한 놀이의 기원과 발전에 대한 이론은 아직 제시되지 않았다. 탈놀이와 마찬가지로 꼭두각시극의 줄거리는 풍자적인 사회 비판으로 가득 차 있다. 박첨지(평안도 관찰사), 꼭두각시(승려), 홍통지 등의 인물들은 춤을 추고 노래하며, 지배 계급의 비리를 폭로하는 친숙한 이야기를 연기한다. (관련 항목: 꼭두각시극)

마지막 구비문학 유형은 조선시대 판소리 텍스트에서 찾아볼 수 있다. 이 텍스트는 19세기에 처음으로 시로 기록되었지만, 나중에 서술적 판소리 소설로 확장되어 일반 대중에게 널리 읽혔다. 판소리는 항상 서술적이었기 때문에 시에서 서술적 소설로의 이러한 변형은 쉽게 이루어졌다. 원래 판소리 공연 레퍼토리는 12마당(제목)으로 구성되었다. 12마당 모두 서술적 소설로 남아 있지만, 오늘날에는 5마당만이 불린다. 이 텍스트는 전설에서 점차적으로 발전하여 그 원천을 제공했으며, 한 연기자에서 다른 연기자로 전해짐에 따라 변형되고 확장되었다.

4. 1. 1. 향가

향가(향가/鄕歌한국어)는 향찰로 쓴 노래로서 보통 신라 때부터 고려 초기까지의 것을 말한다. 향가는 4구체, 8구체, 10구체로 나뉘며, 한자로 지은 노래도 있고, 이두로 지어진 노래도 있다.[7] 향가는 한국 고유의 시가 형태이며, 원래는 신라 시대에 불리던 노래를 가리켰다. 현재까지 전해지는 향가는 25수 (삼국유사 14수, 균여전 11수)이다.[7]시는 4, 8, 또는 10구로 이루어질 수 있는데, 이 중 10구체 향가가 가장 발달된 형태이며, 각각 4, 4, 2구로 이루어진 세 부분으로 구성된다. 많은 10구체 향가가 불교 승려에 의해 지어졌으며, 불교적 주제가 두드러진다. 또 다른 주요 주제는 "죽음"으로, 승려, 무사, 가족 구성원을 위한 애가가 많다.[7]

향가는 장르가 다양하며, 노동요나 민요로 추측되는 풍요, 귀신이나 액운을 막기 위해 부르기도 하며, 또는 자신의 감정을 털어놓고 싶어하거나, 사랑을 고백하는 노래들도 있다. 대표적인 향가로는 월명 (ko) 스님이 여동생의 죽음을 애도하며 지은 제망매가(祭亡妹歌), 원왕생가(원왕생가/願往生歌한국어) 등이 있다.[7]

4. 1. 2. 고려 가요

고려가요는 고려시대에서 조선 초에 유행하던 가요다. 고려시대 사람들의 정서와 사상을 알 수 있는 중요한 열쇠이다. 그러나 조선시대에 유교적 이념에 맞지 않는다는 이유로 상당한 기록이 삭제되었다.고려 시대는 한자 사용이 증가한 시대였다. 향가는 한국 문학의 한 형태로서 대부분 사라졌고, 고려가요(Goryeo songs/고려가요한국어)가 더욱 인기를 얻었다. 고려가요 대부분은 구전으로 전해졌으며, 많은 수가 조선 시대까지 전해져 일부는 한글로 기록되었다.

고려가요의 시적 형식은 별곡() 또는 창가로 알려져 있다. 고려 중기와 후기에 크게 유행하였으며, 각 연의 중간이나 끝에 후렴이 있는 것이 특징이다. 후렴은 시의 분위기나 어조를 설정하고, 선율과 정서를 전달하거나, 내용이 다른 여러 부분으로 이루어진 시를 연결하는 역할을 한다. 대부분 익명의 이러한 시들은 사랑을 주제로 하며, 사랑의 기쁨과 고통을 솔직하고 강렬한 언어로 표현하고 있다. 이 시들은 기생이라고 알려진 여성 예능인들에 의해 주로 음악 반주와 함께 불려졌다. 단련체()와 연잔체()의 두 가지 형태가 있다. 전자는 시 전체가 한 연으로 이루어진 짧은 형식이고, 후자는 시가 여러 연으로 구성된 보다 긴 형식이다. 고려가요는 형식이 명확하지 않고 길이가 길어지는 것이 특징이다. 대부분 직접적이며, 일반적인 삶의 여러 측면을 다루고 있다.

4. 1. 3. 악장

악장이란 나라의 공식적인 행사에서 사용된 노래 가사를 총칭하는 말이다. 즉 건국의 정당성을 알리고 번영을 기원하기 위하여 궁중 행사에서 불린 송축가를 가리킨다.주로 15세기 조선 왕조의 기틀을 다진 신진 사대부가 주된 작가층이다. 조선 건국의 정당성, 육조의 위업 찬양, 왕조의 무궁한 번영과 발전 등이 주된 내용이었다.

기본 형식은 4구 2절이며, 한시체, 경기체가체, 속요체, 신체 등의 다양한 형식을 취했다. 악장은 조선 초기에 민심을 수습하고 건국의 정당성을 홍보하는 한편 왕조의 번영을 기원하기 위해 만들어진, 정치적 목적성을 강하게 지닌 장르이다. 일반 백성들의 정서와 동떨어져 있었던 특권층의 문학이었으며, 곧 소멸되어 생명력이 짧았다.

주요작품

- 한시체 형식: 납씨가(정도전, 태조 때, 태조가 원나라의 나하추를 무찌른 공을 찬양한 노래), 문덕곡(정도전, 태조 때, 태조의 문덕을 찬양한 노래), 정동방곡(정도전, 태조 때, 태조의 위화도 회군을 찬양한 노래), 근천정(하륜, 태종 때, 태조의 공덕을 찬양하여 지은 노래), 봉황음(윤회, 세종 때, 조선의 문물과 왕가의 축수를 기원한 노래)

- 경기체가체: 상대별곡(권근, 태종 때, 상대<사헌부>에서의 생활을 통하여 조선의 제도와 창업의 위대함을 노래한 작품), 화산별곡(변계량, 세종 때, 조선의 창업을 찬양한 작품)

- 속요체: 신도가(정도전, 태조 때, 태조의 덕과 창업을 찬양하며 태조의 만수무강과 한양의 형승을 노래함), 감군은(미상, 미상, 임금의 성덕과 성은을 찬양한 노래)

- 신체: 용비어천가(정인지,권제,안지, 세종 때, 육조의 위업을 찬양하고 조선의 무궁한 번영을 송축하며 후대 왕에 대한 권계를 담은 작품. 한글로 기록된 최초의 작품이자 장편 서사시), 월인천강지곡(세종, 세종 때, 수양대군이 쓴 석보상절을 보고 세종이 악장 형식으로 쓴 찬불가. 전문 580여정에 이르는 장편 서사시.)[9]

''용비어천가''()는 세종대왕 재위 시절, 조선 왕조와 그 조상들의 유산을 조선의 선구자이자 한국의 황금기로 공식적으로 인정하면서 편찬되었다. 이 노래들은 125개의 장으로 구성된 형태로, 유교적 어원학자들과 문인 관료들의 위원회의 노력을 통해 작곡되었다.

이 편찬은 한국어 텍스트가 오랫동안 의존해 온 한자에서 벗어나 한국 최초의 공식적인 알파벳인 한글로 기록된 최초의 작품이다. 조선 왕조의 건설 외에도 이 시들을 만들어내게 된 사건들을 이해하는 데 중요한 몇 가지 근본적인 주제들이 있다. 중국에서 일어난 연속적인 사건들, 고려 왕조 멸망에 앞서 덕있는 왕들의 신격화, 그리고 불교를 거부하는 당시의 유교적 정치 및 철학적 이념 등이 그것이다. 이 작품에 포함된 각 시들은 깊이 자리 잡은 민족주의 감정과 몽골 제국으로부터의 자랑스러운 문화적 독립 선언을 전달한다.

4. 1. 4. 시조

고려 중엽에 발생한 한국 전통 시 양식의 하나이다. 조선 시대에 유행한 시가 양식이다. 시조는 형태적 특성에 따라 몇 갈래로 나뉘는데 이중 평시조는 초장, 중장, 종장으로 구성되는 3장과, 하나의 장에 2개의 구로 구성되는 6구와 한국어의 특징인 끊어 읽기 단위인 12번의 음보로 구성되는 틀을 지닌 정형시이다. 그 밖에는 형식적 특징으로 구별되는 엇시조, 사설시조 등이 있다.시조창중의 하나로 일명 중시조, 반사설시조, 농시조, 엇엮음시조라고도 한다.

'엇'은 얼과 통하므로 엇가는 시조, 얼버무린 시조란 뜻으로서, 평시조와 사설시조의

중간 형태의 시조, 즉 평시조 창에서 벗어나 길지도 않게 중간으로 부르는 창의 시조를

말한다. 엇시조의 형태는 현대시조에서 더욱 다양하게 시도되고 있다. '엇'의 음악적인

특징은 첫부분을 높게 질러내고 초장은 무겁고, 점잖게, 중장 이후부터는 흥청거리는 창법으로

부르는 것이다.[10]

시조(직역하면 ‘현재의 가락’)는 조선 시대에 널리 유행했다. 시조의 운율 형식은 고려 말기에 확립되었지만 조선 시대에 이르러서야 대중적인 인기를 얻게 되었다. 많은 시조는 유교 사상을 반영하고 있으며, 충절이라는 주제가 흔히 나타난다. 시조는 각 4음보로 이루어진 3연으로 구성되는 것이 특징이다. 각 음보는 3음절 또는 4음절로 이루어지나, 3연의 경우 첫 음보는 3음절, 두 번째 음보는 최대 7음절까지 가능하다. 시조는 일반 백성들에게도 인기가 많았던 것으로 여겨진다.

훈민정음으로 된 문학 활동은 시조, 별곡 등도 이두로 쓰였던 것이 훈민정음으로 쓰이게 되었다. 주세붕의 「도동곡」, 「육현가」, 김극기의 「화전별곡」, 윤선도의 「오산별곡」, 이황의 「어부사시사」, 「환산별곡」, 정철의 「관동별곡」, 「성산별곡」 등이 알려져 있다.

4. 1. 5. 가사

시가의 한 형태인 가사는 개인적인 감정 표현 외에도 도덕적 교훈 등 더 많은 내용을 포함할 수 있다. 3음절 또는 4음절로 이루어진 쌍음보로 된 간결한 시가 형식으로, 가사를 일종의 수필로 보는 견해도 있다. 가사의 일반적인 주제는 자연, 군자의 덕목 또는 남녀 간의 사랑이었다.4. 1. 6. 판소리

판소리는 소리와 함께 이야기를 전달하는 형식이다. 조선시대에 판소리 텍스트로 나타났으며, 19세기에 처음 시로 기록되었지만, 나중에 서술적 판소리 소설로 확장되어 일반 대중에게 널리 읽혔다. 판소리는 항상 서술적이었기 때문에 시에서 서술적 소설로의 이러한 변형은 쉽게 이루어졌다. 원래 판소리 공연 레퍼토리는 12마당(제목)으로 구성되었다. 12마당 모두 서술적 소설로 남아 있지만, 오늘날에는 5마당만이 불린다. 이 텍스트는 전설에서 점차적으로 발전하여 그 원천을 제공했으며, 한 연기자에서 다른 연기자로 전해짐에 따라 변형되고 확장되었다.4. 1. 7. 민요

구비문학은 한글이 발명되기 전까지 세대를 거쳐 구전되어 온 모든 텍스트를 포함한다. 이는 발라드, 전설, 탈놀이, 꼭두각시극 대본, 판소리(소리와 함께 이야기를 전달하는 형식) 텍스트 등을 포함한다.한국 역사 초기부터 고도로 발달된 문학 활동에도 불구하고, 노랫말은 한글이 발명될 때까지 기록되지 않았다. 이러한 구전 텍스트는 발라드로 분류되며, 가수(남성 또는 여성), 주제(기도, 노동, 여가), 지역적 노래 스타일(수도권, 서부, 남부)에 따라 분류된다. 일부는 대한민국 정부로부터 "무형문화재"로 지정된 살아있는 많은 공연자들의 노래가 여전히 기록되고 있다.

전설은 구전으로 전해지고 어떤 기록에도 기록되지 않은 모든 민간 이야기를 포함한다. 이러한 전설은 오랫동안 일반 대중이 즐긴 주요한 문학적 오락 형태였다. 의인화된 동물, 정교한 속임수, 신들의 인간사 개입, 우주의 기원 등을 다룬다. 구전으로 전해지는 민담의 한 예로 '''고양이와 개의 구슬 다툼(Gyeonmyo jaengju)'''이 있는데, 이는 고양이와 개가 주인에 대한 감사의 표시로 잃어버린 구슬을 찾으러 가는 여정에 관한 이야기이다.

탈놀이는 경상북도와 경상남도의 하회, 진주, 통영, 김해, 동래; 경기도의 양주; 황해도의 풍산; 함경남도의 북청에서 볼 수 있다. 가장 대표적인 놀이로는 양주의 산대극, 하회의 별신굿, 진주의 오광대 놀이가 있다. 이러한 놀이의 기원은 불확실하지만, 일반적으로 원시적인 공동체 의식에서 발전한 것으로 추정된다. 점차 의식적인 측면이 사라지고 극적이고 해학적인 가능성이 활용되었다. 대사는 다소 유연하여 배우들은 필요에 따라 즉흥적으로 연기하고 풍자할 자유가 있었다. 놀이는 무대에서 공연되지 않았고, 공연이 이루어지는 공간이나 시간에 대한 정확한 제한이 없었다. 관객 또한 전통적으로 수동적으로 관람하는 것뿐만 아니라 놀이에 대해 구두로 반응했다. 탈놀이의 구성은 반복과 다양성을 통해 놀라운 극적 통일성을 이룬다. (관련 항목: 극문학)

현존하는 꼭두각시극 대본은 꼭두각시 놀이(박첨지극이라고도 함)와 만석중 놀이 두 편뿐이다. 두 제목 모두 극 중 인물의 이름에서 유래했다. 이러한 놀이의 기원과 발전에 대한 이론은 아직 제시되지 않았다. 탈놀이와 마찬가지로 꼭두각시극의 줄거리는 풍자적인 사회 비판으로 가득 차 있다. 박첨지(평안도 관찰사), 꼭두각시(승려), 홍통지 등의 인물들은 춤을 추고 노래하며, 지배 계급의 비리를 폭로하는 친숙한 이야기를 연기한다. (관련 항목: 꼭두각시극)

마지막 구비문학 유형은 조선시대 판소리 텍스트에서 찾아볼 수 있다. 이 텍스트는 19세기에 처음으로 시로 기록되었지만, 나중에 서술적 판소리 소설로 확장되어 일반 대중에게 널리 읽혔다. 판소리는 항상 서술적이었기 때문에 시에서 서술적 소설로의 이러한 변형은 쉽게 이루어졌다. 원래 판소리 공연 레퍼토리는 12마당(제목)으로 구성되었다. 12마당 모두 서술적 소설로 남아 있지만, 오늘날에는 5마당만이 불린다. 이 텍스트는 전설에서 점차적으로 발전하여 그 원천을 제공했으며, 한 연기자에서 다른 연기자로 전해짐에 따라 변형되고 확장되었다.

4. 1. 8. 잡가

구비문학은 한글이 발명되기 전까지 세대를 거쳐 구전되어 온 모든 텍스트를 포함한다. 이는 발라드, 전설, 탈놀이, 꼭두각시극 대본, 판소리 텍스트 등을 포함한다.한국 역사 초기부터 고도로 발달된 문학 활동에도 불구하고, 노랫말은 한글이 발명될 때까지 기록되지 않았다. 이러한 구전 텍스트는 발라드로 분류되며, 가수(남성 또는 여성), 주제(기도, 노동, 여가), 지역적 노래 스타일(수도권, 서부, 남부)에 따라 분류된다. 일부는 대한민국 정부로부터 "무형문화재"로 지정된 살아있는 많은 공연자들의 노래가 여전히 기록되고 있다.

전설은 구전으로 전해지고 어떤 기록에도 기록되지 않은 모든 민간 이야기를 포함한다. 이러한 전설은 오랫동안 일반 대중이 즐긴 주요한 문학적 오락 형태였다. 의인화된 동물, 정교한 속임수, 신들의 인간사 개입, 우주의 기원 등을 다룬다. 구전으로 전해지는 민담의 한 예로 '''고양이와 개의 구슬 다툼(Gyeonmyo jaengju)'''이 있는데, 이는 고양이와 개가 주인에 대한 감사의 표시로 잃어버린 구슬을 찾으러 가는 여정에 관한 이야기이다.

탈놀이는 경상북도와 경상남도의 하회, 진주, 통영, 김해, 동래; 경기도의 양주; 황해도의 풍산; 함경남도의 북청에서 볼 수 있다. 가장 대표적인 놀이로는 양주의 산대극, 하회의 별신굿, 진주의 오광대 놀이가 있다. 이러한 놀이의 기원은 불확실하지만, 일반적으로 원시적인 공동체 의식에서 발전한 것으로 추정된다. 점차 의식적인 측면이 사라지고 극적이고 해학적인 가능성이 활용되었다. 대사는 다소 유연하여 배우들은 필요에 따라 즉흥적으로 연기하고 풍자할 자유가 있었다. 놀이는 무대에서 공연되지 않았고, 공연이 이루어지는 공간이나 시간에 대한 정확한 제한이 없었다. 관객 또한 전통적으로 수동적으로 관람하는 것뿐만 아니라 놀이에 대해 구두로 반응했다. 탈놀이의 구성은 반복과 다양성을 통해 놀라운 극적 통일성을 이룬다. (관련 항목: 극문학)

현존하는 꼭두각시극 대본은 꼭두각시 놀이(박첨지극이라고도 함)와 만석중 놀이 두 편뿐이다. 두 제목 모두 극 중 인물의 이름에서 유래했다. 이러한 놀이의 기원과 발전에 대한 이론은 아직 제시되지 않았다. 탈놀이와 마찬가지로 꼭두각시극의 줄거리는 풍자적인 사회 비판으로 가득 차 있다. 박첨지(평안도 관찰사), 꼭두각시(승려), 홍통지 등의 인물들은 춤을 추고 노래하며, 지배 계급의 비리를 폭로하는 친숙한 이야기를 연기한다. (관련 항목: 꼭두각시극)

마지막 구비문학 유형은 조선시대 판소리 텍스트에서 찾아볼 수 있다. 이 텍스트는 19세기에 처음으로 시로 기록되었지만, 나중에 서술적 판소리 소설로 확장되어 일반 대중에게 널리 읽혔다. 판소리는 항상 서술적이었기 때문에 시에서 서술적 소설로의 이러한 변형은 쉽게 이루어졌다. 원래 판소리 공연 레퍼토리는 12마당(제목)으로 구성되었다. 12마당 모두 서술적 소설로 남아 있지만, 오늘날에는 5마당만이 불린다. 이 텍스트는 전설에서 점차적으로 발전하여 그 원천을 제공했으며, 한 연기자에서 다른 연기자로 전해짐에 따라 변형되고 확장되었다.

4. 2. 고전 소설

한국 산문 문학은 서사, 소설, 문집으로 나눌 수 있다. 서사는 신화, 전설, 민담을 포함하며, 주요 원천은 고려 시대의 역사 기록인 삼국사기와 삼국유사이다. 이 자료들은 선사 시대, 삼국 시대, 신라 시대의 이야기를 보존하며, 조선 시대 소설의 주요 자료가 되었다.한국 소설은 한문 소설과 국문 소설, 단편, 중편, 장편, 양반 작가와 일반 백성 작가의 작품 등으로 분류할 수 있다. 대부분의 소설은 서술을 기반으로 하며, 교훈적이고 행복한 결말을 맺는 경향이 있다. 양반 작가의 서술은 중국을 배경으로 하는 반면, 일반 백성이 쓴 서술은 한국을 배경으로 한다.

최초의 고전 소설은 김시습(金時習)의 금오신화(金鰲新話)이다. 17세기부터 소설은 점점 더 인기를 얻었으며, 판소리 소설은 17세기 후반과 18세기 초에 나타난 인기 있는 소설 형태였다. 판소리 소설은 춘향가(春香歌), 심청가(沈淸歌), 흥부가(興夫歌), 적벽가(赤壁歌), 수궁가(水宮歌)를 바탕으로 한다. 조선 중기에는 우화와 같은 이야기들이 출판되었고, 조선 후기에는 일반 백성에 대한 문학이 일반적이었다.

김만중(金萬重)은 구운몽(九雲夢)과 사씨남정기를 저술하였다. 홍길동전(洪吉童傳)은 허균의 작품으로, 수호전의 각색소설로 여겨지며, 사회 비판을 담은 사회소설이다. 춘향전(春香傳)은 판소리 춘향가(春香歌)를 바탕으로 한 고대소설이다. 심청전은 신재효가 판소리의 대본으로 만든 심청가를 바탕으로 하며, 오래전부터 전해져 내려오는 설화이다.

5. 한문학

5. 1. 한문 전래기의 한문학

wikitext한문은 삼국 성립 이전부터 사용되었는데, 낙랑을 통해 지배층에게 전해졌다. 한문이 한국에서 널리 쓰이게 된 것은 고조선 멸망 이후 한군현이 설치되면서부터이다.

5. 2. 고려 시대의 한문학

고려 시대는 과거 제도의 실시, 불교의 융성 및 주자학의 도입 등으로 한문학이 꽃을 피운 시기이다.[13] 이 시기에는 최승로, 박인량, 김부식, 정지상, 이인로, 임춘, 이규보, 이제현 등의 뛰어난 작가들이 활발한 작품 활동을 펼쳤다.정지상은 별리의 정서를 담은 7언 절구인 "송인"을 지었다.[13] 이규보는 고구려의 시조인 동명왕의 영웅성을 찬양한 5언 282구의 장편 영웅 서사시 "동명왕편"을 지었다.[13] 이색은 고려 말의 문신으로, 역사에 대한 회고와 국운 회복의 소망을 노래한 5언 율시 "부벽루"를 지었다.[13] 이제현은 고려 시대의 민요를 한시로 번역한 노래인 "사리화"를 지었는데, 농민을 수탈하는 탐관오리를 참새에 빗대어 표현하였다.[13]

고려 시대의 주요 작품집으로는 김부식이 인종 23년(1145)에 편찬한 전 50권 10책의 《삼국사기》,[13] 일연이 충렬왕 7년(1281)에 편찬한 5권 3책의 《삼국유사》,[13] 이규보가 고종 28년(1241)에 편찬한 전 53권의 《동국이상국집》,[13] 이제현이 공민왕 12년(1363)에 편찬하였고, 《소악부》에 고려 가요 11수가 한역되어 전해지는 전 10권 4책의 《익재난고》[13] 등이 있다.

『삼국사기』와 『삼국유사』는 역사서로 읽히지만, 문학으로도 읽을 수 있다. 『삼국사기』에서는 “화랑”에 관한 기록이 이야기적인 성격을 띠고 있으며, 또한 “도미전”, “온달전” 등의 열녀·효녀전도 사실에 이야기적인 요소를 포함하고 있다. 『삼국유사』에서는 “춘추공”, “백제 무왕”의 일화가 유명하다.

고려 시대의 책으로는 『백운소설』(이규보), 『파한집』(이인로), 『보한집』(최자), 『녹옹패설』(이제현) 등의 패관문학과 『부운거사전』, 『붕학동지전』, 『보덕각씨전』, 『왕랑환혼전』 등의 승전이 저술되었다.

5. 3. 조선 전기의 한문학

조선 전기에는 유학 중심의 학문적 풍토로 인해 한문학이 고려 시대에 이어 계속 발전하였다. 감성과 서정을 중시한 당, 송의 시풍을 따른 사장파와, 이성적이고 실천적인 도의 추구와 경학을 내세운 도학파가 대립하였다.[14]서거정은 성종 때 고대로부터 전하는 일화 또는 한담을 가려 모은 수필 문학집인 필원잡기를 펴내 풍속 연구의 자료를 제공했다. 또한 서거정은 신라부터 조선 초기까지의 시문을 모아 엮은 동문선을 편찬하여 우리나라 한문학을 총결산하였다.[14] 강희맹은 성종 때 음담패설과 설화를 엮은 기담집인 촌담해이를 저술하였다.[14] 성현은 중종 때 풍속, 지리, 역사, 문물, 음악, 설화, 인물평 등을 수록한 수필집 용재총화를 펴냈다.[14] 어숙권은 명종 때 정사, 인물, 풍속, 일화, 시화, 민속, 문물제도 따위를 모아 해설을 붙인 패관문학서인 패관잡기를 저술하였다.[14]

세종대왕 재위 시절 편찬된 용비어천가(龍飛御天歌)는 조선 왕조와 그 조상들의 유산을 조선의 선구자이자 한국의 황금기로 공식적으로 인정하는 내용을 담고 있다. 125개의 장으로 구성된 이 노래들은 유교적 어원학자들과 문인 관료들의 노력으로 작곡되었다. 용비어천가는 한자에서 벗어나 한국 최초의 공식적인 알파벳인 한글로 기록된 최초의 작품이다. 이 시들은 조선 왕조의 건설 외에도 중국에서 일어난 연속적인 사건들, 고려 왕조 멸망에 앞서 덕있는 왕들의 신격화, 그리고 불교를 거부하는 당시의 유교적 정치 및 철학적 이념 등 여러 주제들을 담고 있으며, 깊이 자리 잡은 민족주의 감정과 몽골 제국으로부터의 자랑스러운 문화적 독립 선언을 전달한다.

5. 4. 조선 후기의 한문학

조선 후기에는 한중록, 허생전, 호질, 양반전, 운영전, 임진록, 주생전, 계축일기 등의 한문학 작품이 등장했다.[1] 많은 전기 작품들이 출판되었는데, 주인공은 종종 영웅으로 묘사되었으며, 이러한 작품들은 애국심과 민족 의식을 고취시켰다.[1]6. 근대 문학

근대 한국 문학은 무역과 경제 발전에 기반한 서구 문화와의 접촉의 영향 아래 점진적으로 발전했다.[2] 한국 최초의 인쇄된 소설 작품은 제임스 스캐스 게일(James Scarth Gale)이 1893년에 번역한 존 번연의 『천로역정』()이다.

기독교는 한국에 전파되어 1910년 한국어로 된 성경 완역본이 출판되는 결과를 낳았다. 그러나 한국 문학에 영향을 미친 것은 주로 서구 미학 사조였다. 이전에는 '창극'의 일부로 간주되었던 음악과 고전시가는 점차 구식이고 시대에 뒤떨어진 것으로 인식되었다.

근대 문학은 종종 한글의 발전과 관련되어 있으며, 이는 노동 계급의 읽고 쓰는 능력 향상에 기여했다. 한글은 19세기 후반에 최고의 인기를 누리며 중요한 르네상스를 가져왔다. 예를 들어 신소설은 한글로 쓰인 소설이다.

개화기부터 신문과 잡지와 같은 매체가 등장하고 발전하여 문학의 보급과 발전에 기여했다. 『독립신문』, 『경성신문』(후에 『』), 『』, 『대한매일신보』, 『』, 『』, 『』(후에 『』), 『한성신보』, 『경향신문』 등 다양한 입장의 단체들이 신문사를 설립했다. 신문에는 소설이 연재되어 대중의 오락으로서 문학이 발전하는 장이 되었다.

잡지는 1896년 2월 도쿄에서 한국황실특파유학생들이 창설한 『친목회회보』, 11월 서울에서 창설된 『대죠선독립협회회보한국어 (대조선독립협회회보)』가 그 시초이다. 이후 도쿄에 있는 조선인 유학생들이 각 단체의 회보를 발행하는 한편, 조선에서는 최남선이 인쇄소를 설치(신문관)하여 『소년』, 『동명』, 『』, 『청춘』, 『샛별한국어(세삣별)』 등을 간행했다. 그 외에도 『창조』, 『장미촌』, 『백조』, 『서광』, 『폐허』, 『개벽』, 『조선문단』, 『신청년』, 『신여성』, 『신천지』, 『가톨릭청년』, 『어린이』, 『문예운동』, 『국민문학』 등의 문예 동인지나 기관지로서 많은 잡지가 발행되었다.

19세기 말엽에 이르자 열강들이 아시아로 진출하였고, 조선에서도 외국의 압력 속에서 근대화가 진행된다. 문학에서도 이 시기 하나의 전환기를 맞이한다. 즉, 이인직의 『혈의누한국어(血の涙)』에 시작되는 소위 "신소설"이라 불리는 소설 형태의 탄생이다. 신소설은 1910년 전후에 등장했다. 그 이전의 "고대소설"에서 근·현대소설로의 과도기적인 소설 형태이다. 신소설이라 불리는 것으로는 그 외에 『축수회의록』(안국선), 『설중매』(구연학), 『자유의 종』(이해조) 등이 있다. 이들 대부분은 고대소설에 보이는 권선징악의 스토리를 끌고 있으며, 또한 구래의 사상·문화를 극단적으로 비판하는 내용이기도 하지만, 언문일치의 문체, 신문 등의 미디어를 통한 문학의 보급이라는 점에서 새로운 것이다. 신소설이라 불리는 작품은 그리 많지 않으며, 이광수의 『무정』의 등장으로 차츰 사라져 간다.

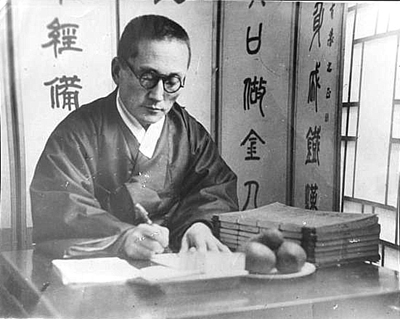

조선에서 근대적인 소설 형태 또는 자유시를 도입한 사람은 이광수와 최남선이다. 이광수는 1917년에 『무정』을 연재하여 조선 근대 소설의 기틀을 마련했다. 최남선은 직접 잡지를 제작하여 "신체시"를 발표하며 후대 시인들에게 상당한 영향을 주고 그들의 활동 무대를 제공했다.

조선의 근대 문학은 일본 유학 중이거나 유학했던 지식인들에 의해 주도되었다. 그들은 유학 중에 서양 문학 사조를 배우고 이를 받아들였다. 김동인, 염상섭, 김유정, 채만식, 이태준, 박태원, 이상, 나혜석, 유치환, 이무영 등이 대표적이다. 그들은 "해외문학파", "구인회", "극문학회", "세크톤회" 등 각각의 단체를 만들어 서로 문학적 주의를 비판하고 주장하며 수준을 높여갔다.

이러한 일본 유학파, 특히 대학에 다닐 수 있는 자금을 가진 사람들은 대부분 비교적 부유한 양반 계급의 자제들이었고, 이들에 대항하는 집단으로 1920년대부터 프롤레타리아 문학 작가들이 등장한다. 프롤레타리아 문학 작가로는 임화, 최서해, 최명희, 이기영, 한설야, 송영, 홍사용 등이 있다. 그들은 KAPF를 결성하여 노동자들의 대변자로서 조선총독부와 부르주아 민족주의를 규탄했으나, 이러한 움직임은 조선총독부의 탄압으로 1935년경을 기점으로 침묵하게 된다.

6. 1. 시와 시조

신체시란 신문학 초창기에 쓰인 새로운 형태의 시가로, 창가의 정형성을 탈피한 새로운 율조에 근대적인 내용을 담은 시가이다. 형식은 3·4조가 기본이 되는 이전의 형식을 깨뜨리고, 부분적으로 7·5조 내지 3·4·5조의 새로운 형태, 즉 정형시와 자유시의 과도기적 형태를 띠고 있다. 내용적으로는 신교육, 남녀평등, 개화 의식, 자주독립 등의 계몽사상을 담아 근대화에 대한 계몽주의적 의식을 고취했다.[15]신체시는 부분적으로 남아 있는 정형적 요소와 과도한 계몽성 때문에 완전한 자유시라고 볼 수 없지만, 우리 시 문학사상 처음으로 정형률을 벗어난 데 의의가 있다. 또한 개인의 서정을 자유롭게 표현하지는 못했지만 개인의 창작 의식이 작용했다는 점에서 현대 시의 형성에 결정적인 영향을 주었다고 볼 수 있다.[15] 주요 작품으로는 최남선의 〈해에게서 소년에게〉(1908년 《소년》 창간호에 실린 신체시의 효시), 〈신대한소년〉, 〈구작 삼편〉, 〈꽃두고〉, 이광수의 〈우리 영웅〉 등이 있다.[15]

조선에서 근대적인 소설 형태 또는 자유시를 도입한 사람은 이광수와 최남선이다. 이광수는 1917년에 『무정』을 연재하여 조선 근대 소설의 기틀을 마련했다. 최남선은 직접 잡지를 제작하여 "신체시"를 발표하며 후대 시인들에게 상당한 영향을 주고 그들의 활동 무대를 제공했다.

6. 2. 소설

근대문학의 소설은 신소설이라 불린다. 신소설은 갑오개혁 이전의 소설에 대하여 새로운 내용, 형식, 문체로 이루어진 개화기 때의 과도기적 성격을 지닌 소설을 가리킨다. 1906년 《만세보》에 연재된 이인직의 《혈의 누》가 단행본으로 간행되면서 '신소설 혈의 누'라고 밝힘에 따라 이후 보편적인 명칭으로 굳어졌으며, 1917년 이광수의 《무정》이 나오기까지 약 10년동안 창작된 작품들을 지칭한다.[16]신소설은 일반적으로 현실적인 문제를 제재로 하며, 배경 역시 구체적이고 현실적이다. 이에 따라 자주독립, 자유연애, 신교육의 권장, 인습과 미신의 타파 등 개화, 계몽사상의 구체적인 실천과 관련된 주제들을 다루고 있다. 형식적인 면에서는 평면적 구성 방식을 탈피하고 역전적 구성을 시도했으며, 문장이 언문일치에 근접하고, 묘사 중심의 서술이 시도되었다.[16]

19세기 말엽, 열강들이 아시아로 진출하였고, 조선에서도 외국의 압력 속에서 근대화가 진행되면서 문학에서도 전환기를 맞이한다. 이인직의 『혈의누한국어(血の涙)』를 시작으로 하는 "신소설"이라 불리는 소설 형태가 탄생했다. 신소설은 1910년 전후에 등장하여, 그 이전의 "고대소설"에서 근·현대소설로의 과도기적인 소설 형태이다. 『축수회의록』(안국선), 『설중매』(구연학), 『자유의 종』(이해조) 등이 신소설에 해당하며, 이들 대부분은 고대소설에 보이는 권선징악의 스토리를 끌고 있으며, 또한 구래의 사상·문화를 극단적으로 비판하는 내용이기도 하지만, 언문일치의 문체, 신문 등의 미디어를 통한 문학의 보급이라는 점에서 새로운 것이다. 신소설이라 불리는 작품은 그리 많지 않으며, 이광수의 『무정』의 등장으로 차츰 사라져 간다.

'신소설'의 한계는 고전 소설과는 다른 형식을 수반하는 과도기적 형태의 소설로 우리나라 현대 소설의 발전에 중요한 역할을 했지만, 후기로 갈수록 초기의 참신성이나 문제의식이 사라지고 대중적 독서물로 변질되어 버렸다.[16] 또한 완전한 언문일치체를 이루지 못하고, 인물의 정형성, 고전 소설의 상투적 수법인 우연을 통한 사건 전개, 선악의 평면적 대립(권성징악적 요소), 흥미 위주의 사건 설정 등의 요소가 많았다.[16] 현실에 대한 깊이 있는 인식과 민족 주체성이 결여되었고, 낙관적인 문명개화를 꿈꾸는 정도에 그치고 말았다는 한계도 존재한다.[16]

그럼에도 불구하고 신소설은 고전 소설과 현대 소설을 잇는 과도기적 역할을 했다. 종래의 비현실적인 내용에서 현실적인 사건 중심으로 소설의 내용이 바뀌었으며, 당대의 시대정신을 충실하게 반영하여 개화사상을 고취시켰다는 의의가 있다.[17]

주요 작가와 작품으로는 이인직의 《혈의 누》(1906), 《귀의 성》(1906), 《치악산》(1908), 《은세계》(1908), 《모란봉(1913), 이해조의 《빈상설》(1908), 《자유종》(1910), 최찬식의 《안의 성》(1914), 《추월색》(1912), 안국선의 《금수회의록》(1908), 이상협의 《재봉춘》(1912) 등이 있다.[17]

조선에서 근대적인 소설 형태 또는 자유시를 도입한 사람은 이광수와 최남선이다. 이광수는 1917년에 『무정』을 연재하여 조선 근대 소설의 기틀을 마련했다. 최남선은 직접 잡지를 제작하여 "신체시"를 발표하며 후대 시인들에게 상당한 영향을 주고 그들의 활동 무대를 제공했다.

조선의 근대 문학은 일본 유학 중이거나 유학했던 지식인들에 의해 주도되었다. 그들은 유학 중에 서양 문학 사조를 배우고 이를 받아들였다. 김동인, 염상섭, 김유정, 채만식, 이태준, 박태원, 이상, 나혜석, 유치환, 이무영 등이 대표적이다. 그들은 "해외문학파", "구인회", "극문학회", "세크톤회" 등 각각의 단체를 만들어 서로 문학적 주의를 비판하고 주장하며 수준을 높여갔다.

이러한 일본 유학파, 특히 대학에 다닐 수 있는 자금을 가진 사람들은 대부분 비교적 부유한 양반 계급의 자제들이었고, 이들에 대항하는 집단으로 1920년대부터 프롤레타리아 문학 작가들이 등장한다. 프롤레타리아 문학 작가로는 임화, 최서해, 최명희, 이기영, 한설야, 송영, 홍사용 등이 있다. 그들은 KAPF를 결성하여 노동자들의 대변자로서 조선총독부와 부르주아 민족주의를 규탄했으나, 이러한 움직임은 조선총독부의 탄압으로 1935년경을 기점으로 침묵하게 된다.

6. 3. 연극

신극이란 서구 근대극의 영향을 받아 형성된 한국의 근대 연극을 말한다. 일제 강점기가 시작되면서 급속히 쇠퇴한 민속극을 대신하여 서구의 연극에 영향을 받아 생긴 새로운 연극이 바로 신극이다.[18] 개화기에 등장한 새로운 양식으로 서양의 연극과 판소리가 결합한 형태는 1902년 황실 극장 격인 협률사에서 처음 시작되었고, 1908년 원각사가 설립되면서 본격적인 창극으로 발전되었다. 공연 작품으로는 〈춘향가〉·〈심청가〉·〈수궁가〉·〈홍보가〉 등 전래 판소리 다섯 마당 가운데 네 마당에 한정되어 있었다.창극과 달리 산문으로 된 대사를 사용한 본격적인 연극으로, 근대극에 가까워진 형태는 이인직이 자신의 작품인 〈은세계〉와 구연학의 번안 소설 〈설중매〉를 연극으로 각색하여 원각사 등에서 상연하였다.

신극보다 구성의 필연성 등이 떨어진 연극으로, 주로 현대 세상의 풍속과 인정 비화를 제재로 하여 통속적인 내용을 다루었다. 최초의 신극단인 혁신단은 사회의 요청에 부응하여 '권선징악'풍속 개량'민지개발' 진충갈력' 등의 표어를 내세웠고, 처음에는 개화 계몽이라는 큰 시대 의식 아래서 연극 운동을 펴 나가려 했다. 혁신단, 문수성에서 〈육혈포 강도〉·〈불효천벌〉·〈장한몽〉 등을 공연하면서 대중들에게 큰 인기를 끌었다.

| 극단 명칭 | 활동가 | 활동 기간 | 주요 작품 | 특기사항 |

|---|---|---|---|---|

| 협률사 | 장봉환 | 1902년~1906년 | 〈소춘대유희〉 | 최초의 옥내 극장, 연극 상연보다 일반 오락 기관화됨. |

| 원각사 | 이인직 | 1908년~1914년 | 〈은세계〉·〈설중매〉 | 최초의 서양식 사설 극장. 신극 및 창극 상연. |

| 혁신단 | 임성구 | 1911년~1916년 | 〈육혈포 강도〉 | 신파극단. 군사극, 신소설을 각색하여 상연함. 지방 공연. |

| 유일단 | 이기세 | 1912년~1914년 | 〈장한몽〉 | 극장 개성좌의 설립과 함께 조직된 신파극단. 서울·지방 공연. |

| 문수성 | 윤백남 | 1912년~1916년 | 〈불여귀〉 | 신파극단으로 원각사·단성사에서 공연함. 지방 공연. |

6. 4. 문학 비평

문학의 이론이나 작품에 대한 비평 의식은 일찍부터 있었을 것으로 생각되나, 어느 정도 체계 있는 문학론이 수립되고 이를 모은 시화집이 나타난 것은 무신의 난 이후다.[19] 시화집으로 총칭되는 이 갈래에는 문학, 특히 시에 관한 논의 외에 잡문, 고증, 단편적인 일사유문 등이 있고, 시에 관한 것도 시론, 시평, 시화 등이 혼재되어 있다.[19] 그러나 이 시기에 문학의 가치, 시와 시인의 기능 등에 대한 구체적 접근이 시도되었다는 점은 주목할 만하다.[19]조선에서 근대적인 소설 형태 또는 자유시를 도입한 사람은 이광수와 최남선이다. 이광수는 1917년에 『무정』을 연재하여 조선 근대 소설의 기틀을 마련했다. 최남선은 직접 잡지를 제작하여 "신체시"를 발표하며 후대 시인들에게 상당한 영향을 주고 그들의 활동 무대를 제공했다.

조선의 근대 문학은 일본 유학 중이거나 유학했던 지식인들에 의해 주도되었다. 그들은 유학 중에 서양 문학 사조를 배우고 이를 받아들였다. 김동인, 염상섭, 김유정, 채만식, 이태준, 박태원, 이상, 나혜석, 유치환, 이무영 등이 대표적이다. 그들은 "해외문학파", "구인회", "극문학회", "세크톤회" 등 각각의 단체를 만들어 서로 문학적 주의를 비판하고 주장하며 수준을 높여갔다.

이러한 일본 유학파, 특히 대학에 다닐 수 있는 자금을 가진 사람들은 대부분 비교적 부유한 양반 계급의 자제들이었고, 이들에 대항하는 집단으로 1920년대부터 프롤레타리아 문학 작가들이 등장한다. 임화, 최서해, 최명희, 이기영, 한설야, 송영, 홍사용 등이 있다. 그들은 KAPF를 결성하여 노동자들의 대변자로서 조선총독부와 부르주아 민족주의를 규탄했으나, 이러한 움직임은 조선총독부의 탄압으로 1935년경을 기점으로 침묵하게 된다.

7. 현대 문학

1970년대는 젊은 신인 작가들의 활약이 두드러지기 시작했다. 소설 분야에서는 최인호, 황석영, 조해일, 조선작 등 많은 젊은 작가들이 잇따라 등장했다. 이른바 70년대 작가로 불리는 이들은 신문소설에서도 많은 독자를 확보하며 인기를 얻었다. 최인호의 『별들의 고향』, 조해일의 『겨울 여자』 등은 전례 없는 베스트셀러가 되며 일종의 소설 황금기를 구가했다.

하지만 이러한 작품 경향에 대해 상업주의 문학으로서의 병폐를 지적하는 비판의 목소리가 높아졌고, 한편으로는 산업사회의 도래와 함께 그 병리적인 면을 작품을 통해 표현한 조세희의 단편집이 이례적으로 많은 독자를 얻으며 베스트셀러가 되었다. 또한 황석영은 건설 현장의 노사 관계를 다룬 『객지』와 남북 분단의 비극을 작품화한 『한씨연대기』 등을 발표했다.

1970년대 시계에서는 유신 체제와 어두운 정치 상황 속에서 시인 김지하(金芝河)가 발표한 『오적』이 필화 사건이 되어 국제적인 논쟁을 불러일으켰다. 이 외에도 정진규, 정현종, 박리도, 이승훈 등의 시인들을 들 수 있다. 이들의 작품은 현대시의 새로운 변모를 보여주는 선구적인 역할을 했다. 1980년대에 들어 소설에서 큰 흐름을 형성하게 된 것은 그 전까지 거의 볼 수 없었던 대하소설의 등장이다. 이는 독자들에게도 큰 반향을 얻었는데, 대표적인 작품으로 황석영의 역사 소설 『장길산』과 조정래의 『태백산맥』을 들 수 있다. 특히 『태백산맥』은 한국 출판 역사상 최대 판매량을 기록했다.

이 외에도 이문열의 장편 『영웅시대』도 문단의 주목을 받았고, 이후 그는 1990년대에 걸쳐 왕성한 작품 활동을 했다. 시 분야에서는 이성복, 황지우, 최승자, 김광규 등이 주목받는 작품 활동을 했다. 1990년대에 들어 많은 상업주의적인 소설이 나타나 독자를 현혹하는 경향도 있었지만, 박경리의 대하소설 『토지』가 25년에 걸친 집필 기간을 거쳐 완성된 것은 의미가 깊다.

또한 작가 홍성원도 1960년대에 등단한 후 1990년대에 이르기까지 『몬도그』『달과 칼』등의 대작을 발표했다. 신경숙이나 공지영 등 젊은 여성 작가들의 활동도 두드러졌다. 70년대 이후 두드러진 작품 활동을 해 온 고은이 “만인보”, “백두산” 등의 장시를 완성했고, 1930년대에 시단에 나선 서정주가 첫 시집 『화사집』 이후 계속해서 작품을 쓰고 있다. 여성 시인들도 홍윤숙, 김남조, 김지향, 천양희 등이 1950년대 이후 시 작품 발표를 꾸준히 이어오고 있다.

1980년대에는 민주적이고 평등한 국가를 만들기 위한 투쟁적인 색채가 짙은 작품들이 많이 등장했다. 이는 386세대의 등장과 관련이 있으며, 일본에서 한때 유행했던 신좌익 운동과 유사한 경향을 가지고 있었기 때문에 『비평공간』과 같은 문예평론지가 80년대 한국 문학에 주목한 바 있다. 박노해와 같은 반권력적인 시가 발전한 것도 한국 문학의 한 특징이다.(박노해는 1991년 국가보안법 위반 혐의로 체포되었으나 1998년 특사되었다.)

1990년대에 들어서는 배수아와 같이 무라카미 하루키/무라카미 하루키일본어(村上春樹)나 요시모토 바나나/기시모토 바나나일본어(吉本ばなな)의 영향을 받은 젊은 작가들이 등장했다. 한편, 젊은 시절을 민주화 운동에 바친 것에 대한 상실감을 표현하는 작품들도 많이 발표되었다. 90년대 이후 한국 문학은 일본 문학의 영향을 크게 받고 있으며, 앞으로 일본 문화 개방과 함께 한국에 급격히 유입된 재일 조선인 문학과 라이트 노벨의 영향도 무시할 수 없다.

순수 문학은 아니지만 1990년대 베스트셀러로는 이은성(1937~1988)의 『소설 동의보감』(1990)이 300만 부 판매로 『태백산맥』을 넘어서는 역대 최고 기록을 경신했고, 김진명(1957~)의 『무궁화 꽃이 피었습니다』(1993)도 200만 부 이상 팔렸다. 이들은 모두 일본어 번역본이 있다.

7. 1. 현대 문학의 특색

19세기 말, 세계사의 급격한 변화 속에서 한국은 1876년 일본과 강화도 조약을 체결하며 강제적으로 근대 외교를 시작했다.[22] 이후 미국, 영국, 독일, 프랑스 등 구미 제국과도 조약을 맺으며 쇄국의 문이 열리고, 외세 자본주의의 각축 속에 놓이게 되었다.이러한 상황에서 한국 신문학을 촉진시킨 것은 서구의 근대 사조, 기독교, 신교육 사조, 그리고 신문·잡지를 통한 저널리즘이었다.[22] 특히 한불조약 이후 신앙의 자유를 얻은 기독교는 개신교 전래와 함께 사학 설립에 공헌하며 현대 문학 생성 과정에 영향을 미쳤다.[22] 성경 번역은 시문체 활용과 한글 보급을 촉진했고, 찬송가는 창가 발생의 계기가 되었다.[22] 1885년에는 한국 최초의 현대적 사학인 배재학당이 기독교 재단에 의해 설립되었고, 이화학당을 비롯한 많은 교육 기관이 교회의 힘으로 건립되어 신문학 생성에 기여했다.[22]

1883년 창간된 한국 최초의 현대식 신문인 〈한성순보〉는 근대적 언론의 효시이며, 국한문 혼용체를 최초로 사용한 〈한성주보〉는 신문학 발전에 큰 영향을 주었다.[23] 1896년 발간된 〈독립신문〉은 순한글 문장을 사용했다는 점에서 의의가 깊다.[23] 이후 〈황성신문〉, 〈매일신문〉, 〈대한매일신보〉, 〈매일신보〉, 〈국민신보〉 등 많은 일간 신문과 〈소년〉, 〈청춘〉 등의 잡지는 초기 문학 작품 발표와 새로운 문체 보급에 중요한 역할을 했다.[23]

7. 2. 전기 현대 문학 (1910년대 ~ 1945년)

19세기 말, 한국은 일본과의 강화도조약(1876)을 시작으로 미국, 영국, 독일, 프랑스 등 서구 열강과 조약을 맺으며 쇄국의 문을 열었다.[22] 이 과정에서 서구의 근대 사조가 유입되며 전통 문학에 대한 변화를 초래했다.[22] 특히 기독교는 한불조약 이후 신앙의 자유를 얻고, 개신교 전래와 함께 배재학당, 이화학당 등 사학 설립에 기여하며 현대 문학 생성에 영향을 미쳤다.[22] 성경 번역은 시문체 활용과 한글 보급을 촉진했고, 찬송가는 창가 발생의 계기가 되었다.[22]시의 경우, 정형적 운율에서 벗어나 자유시 형태의 근대 시가 정착되었다.[24] 1910년대 말 김억과 주요한 등은 새로운 시를 모색했고, 김억은 〈태서문예신보〉를 통해 외국의 문예 이론과 상징주의 시를 소개했다.[24] 주요한은 최초의 현대 자유시 〈불놀이〉(1919)를 발표했다.[24] 주요한의 작품은 불놀이, 빗소리가 있고, 김동인과 함께 〈창조〉를 창간하고 최초의 현대 자유시 ,〈불놀이〉를 발표하였다. 〈영대〉의 동인이다.[24] 김억의 작품은 봄은 간다, 무덤 등이 있고, 〈창조〉, 〈폐허〉의 동인이었다. 번역 시집 〈오뇌의 무도〉와 최초의 창작 시집 〈해바라기 노래〉(1923)를 발간하였다. 감상적인 경향에서 출발하여 민요에 관심을 가지면서 점차 정형시로 옮아갔다.[24] 계몽 문학의 교술시에서 벗어나 개인의 내면 감정을 다룬 서정시, 기존의 정형성을 탈피한 자유시가 근대 시의 모델로 자리 잡았다.[24]

일제강점기(1910~1945) 동안 일본 문학은 한국 근대 문학의 확립과 깊은 관련이 있었다. 최남선과 이광수가 대표적인 인물이다. 어니스트 베델(Ernest Bethell)의 ''대한매일신보''(大韓每日申報)는 1904년 7월부터 1909년 5월까지 한국 작가들에게 예술적 표현의 기회를 제공했지만, 총독부가 신문을 장악한 후에는 검열되지 않은 한국 출판이 불가능해졌다.

이인직의 1906년 ''만세보''에 발표된 ''혈의 누''는 이후 "신소설"의 대명사가 되었다. "신소설"은 1917년 이전 약 10년 동안 창작된 작품들을 가리킨다. 신소설은 일반적으로 제재로서 현실적인 문제들을 다루었다. 따라서 자립, 결사의 자유, 새로운 교육의 증진, 계몽, 전통과 미신의 타파, 그리고 계몽의 구원 행위 등의 주제를 다루었다.

1919년 3·1 운동과 함께 새로운 형태의 한국 문학이 등장했다. 많은 작가들이 당시의 국내 상황에 대처하려는 더욱 적극적인 태도를 보였다. 문학은 자기 발견에, 그리고 점점 더 구체적인 현실에 초점을 맞추었다. 새로운 민족주의 신문들이 예술적 노력을 지원했다.

1919년 김동인과 김억은 문예지 ''창조''를 창간하여 현대 한국 문학의 출발점을 마련했다. 이 잡지는 1920년 ''개벽''과 ''폐허''(황석우, 염상섭), 1921년 ''장미촌'', 1922년 ''백조''(이상화, 현진건), 1923년 ''금성''(이창휘, 양주동) 등이 이어졌다. 1920년대와 1930년대에 등장한 문예지들은 한국 근대 문학의 발전 기반을 마련했다. 이 잡지들은 거의 모두 1940년대에 일본이 태평양과 동남아시아 전역으로 침략 전쟁을 확대하면서 통제를 강화함에 따라 폐간되었다.

1920년대의 많은 소설들은 지식인들의 고통이라는 주제를 중심으로 전개되었다. 농민들의 삶은 비참하게 묘사되는 경우가 많았다. 1930년대 일본 정부가 이데올로기적 강압을 강화함에 따라 한국 문학은 직접적인 영향을 받았다. 당시의 많은 소설들은 새로운 문학 양식과 기법을 실험했다.

- 강경애(姜敬愛, 1907~1944): ''인간문제''(원촌에서)

- 김동인(1900~1951): ''붉은 산''

- 심훈(1901~1936): ''상록수''(1943년 사후 출판)

- 리기영(李箕永, 1895~1984): ''고향''(1932), 후에 북한 작가가 됨[3]

- 홍명희(1880~1968): ''임꺽정''

- 최서해(崔曙海, 1901~1932): ''홍염''

- 염상섭(廉想涉, 1897~1963): ''삼대''(1932), ''만세전''

- 채만식(1902~1950): ''태평천하''(1937), ''탁류''(1941)

시인으로는 불교 개혁가이자 시인인 한용운(''님의 침묵'', 1925), 장만영, 주요한, 황석우, 김명순, 김소월, 김영랑, 박두진, 이상, 이상화(李相和), 유치환, 윤동주, 그리고 일제 경찰에 고문 당해 순국한 이육사(李陸史, 1904~1944) 등이 있다.

조선에서 근대적인 소설 형태 또는 자유시를 도입한 사람은 이광수와 최남선이다. 이광수는 1917년에 『무정』을 연재하여 조선 근대 소설의 기틀을 마련했다. 최남선은 직접 잡지를 제작하여 "신체시"를 발표하며 후대 시인들에게 상당한 영향을 주고 그들의 활동 무대를 제공했다.

조선의 근대 문학은 일본 유학 중이거나 유학했던 지식인들에 의해 주도되었다. 그들은 유학 중에 서양 문학 사조를 배우고 이를 받아들였다. 김동인, 염상섭, 김유정, 채만식, 이태준, 박태원, 이상, 나혜석, 유치환, 이무영 등이 대표적이다. 그들은 "해외문학파", "구인회", "극문학회", "세크톤회" 등 각각의 단체를 만들어 서로 문학적 주의를 비판하고 주장하며 수준을 높여갔다.

이러한 일본 유학파, 특히 대학에 다닐 수 있는 자금을 가진 사람들은 대부분 비교적 부유한 양반 계급의 자제들이었고, 이들에 대항하는 집단으로 1920년대부터 프롤레타리아 문학 작가들이 등장한다. 프롤레타리아 문학 작가로는 임화, 최서해, 최명희, 이기영, 한설야, 송영, 홍사용 등이 있다. 그들은 KAPF를 결성하여 노동자들의 대변자로서 조선총독부와 부르주아 민족주의를 규탄했으나, 이러한 움직임은 조선총독부의 탄압으로 1935년경을 기점으로 침묵하게 된다.

7. 3. 후기 현대 문학 (1945년 이후)

1945년 이후, 한국은 북과 남으로 분단되었다. 한국 전쟁은 전쟁의 상처와 혼란, 그리고 비극을 중심으로 한 문학의 발전으로 이어졌다.해방 이후 대한민국의 문학 대부분은 평범한 사람들의 일상생활과 국가적 고통과의 싸움을 다룬다. 전통적인 한국적 가치관의 붕괴 또한 당시의 공통된 주제이다. 전후 시대에는 전통적인 리듬과 민중 정서의 뿌리로 돌아가는 전통주의 운동이 나타났다. 다른 시인들은 한국 시에 새로운 경험을 불어넣으려는 실험주의 운동과 관련이 있다.

1960년대에는 많은 한국 작가들이 전후 문학을 감상적인 허황된 도피주의로 거부하기 시작했다. 일부 한국 작가들이 전통적인 인본주의를 반영한 반면, 많은 다른 작가들의 글은 깊은 소외와 절망을 반영한다. 그들은 당시의 정치적 현실을 독자들에게 참여시키려고 했다. 이로 인해 시와 문학 전반이 중요한 정치적 표현 수단이 되었다. 1960년대 문학 발전에 주목할 만한 또 다른 점은 서구 모더니즘의 영향이다. 1970년대에는 반체제적인 문학이 등장하여 급속한 산업화와 관련된 문제, 예를 들어 농민들의 소외 등을 다루었다.

동시에, 분단을 다룬 문학(''분단 소설'')이 더욱 인기를 얻었다. 21세기 초 현재, 분단은 여전히 흔한 주제이지만 고전적인 이야기들도 인기가 있다. 일부 북한 작가들은 남한에서 매우 높이 평가되고 있으며, 2005년에는 남북한 작가들이 공동 문학회의를 개최했다.

1970년대는 젊은 신인 작가들의 활약이 두각을 나타내기 시작했다. 소설 분야에서는 최인호, 황석영, 조해일, 조선작 등 많은 젊은 작가들이 잇따라 등장했다. 이른바 70년대 작가로 불리는 이들은 신문소설에서도 많은 독자를 확보하며 인기를 얻었다. 최인호의 『별들의 고향』, 조해일의 『겨울 여자』 등은 전례 없는 베스트셀러가 되며 일종의 소설 황금기를 구가했다.

하지만 이러한 작품 경향에 대해 상업주의 문학으로서의 병폐를 지적하는 비판의 목소리가 높아졌고, 한편으로는 산업사회의 도래와 함께 그 병리적인 면을 작품을 통해 표현한 조세희의 단편집이 이례적으로 많은 독자를 얻으며 베스트셀러가 되었다. 또한 황석영은 건설 현장의 노사 관계를 다룬 『객지』와 남북 분단의 비극을 작품화한 『한씨연대기』 등을 발표했다.

1970년대 시계에서는 유신 체제와 어두운 정치 상황 속에서 시인 김지하(金芝河)가 발표한 『오적』이 필화 사건이 되어 국제적인 논쟁을 불러일으켰다. 이 외에도 정진규, 정현종, 박리도, 이승훈 등의 시인들을 들 수 있다. 이들의 작품은 현대시의 새로운 변모를 보여주는 선구적인 역할을 했다. 1980년대에 들어 소설에서 큰 흐름을 형성하게 된 것은 그 전까지 거의 볼 수 없었던 대하소설의 등장이다. 이는 독자들에게도 큰 반향을 얻었는데, 대표적인 작품으로 황석영의 역사 소설 『장길산』과 조정래의 『태백산맥』을 들 수 있다. 특히 『태백산맥』은 한국 출판 역사상 최대 판매량을 기록했다.

이 외에도 이문열의 장편 『英雄時代』도 문단의 주목을 받았고, 이후 그는 1990년대에 걸쳐 왕성한 작품 활동을 했다. 시 분야에서는 이성복, 황지우, 최승자, 김광규 등이 주목받는 작품 활동을 했다. 1990년대에 들어 많은 상업주의적인 소설이 나타나 독자를 현혹하는 경향도 있었지만, 박경리의 대하소설 『토지』가 25년에 걸친 집필 기간을 거쳐 완성된 것은 의미가 깊다.

또한 작가 홍성원도 1960년대에 등단한 후 1990년대에 이르기까지 『몬도그』『달과 칼』등의 대작을 발표했다. 신경숙이나 공지영 등 젊은 여성 작가들의 활동도 두드러졌다. 70년대 이후 두드러진 작품 활동을 해 온 고은이 “만인보”, “백두산” 등의 장시를 완성했고, 1930년대에 시단에 나선 서정주가 첫 시집 『화사집』 이후 계속해서 작품을 쓰고 있다. 여성 시인들도 홍윤숙, 김남조, 김지향, 천양희 등이 1950년대 이후 시 작품 발표를 꾸준히 이어오고 있다.

1980년대에는 민주적이고 평등한 국가를 만들기 위한 투쟁적인 색채가 짙은 작품들이 많이 등장했다. 이는 386세대의 등장과 관련이 있으며, 일본에서 한때 유행했던 신좌익 운동과 유사한 경향을 가지고 있었기 때문에 『批評空間』과 같은 문예평론지가 80년대 한국 문학에 주목한 바 있다. 박노해와 같은 반권력적인 시가 발전한 것도 한국 문학의 한 특징이다.(박노해는 1991년 국가보안법 위반 혐의로 체포되었으나 1998년 특사되었다.)

1990년대에 들어서는 배수아와 같이 무라카미 하루키/무라카미 하루키일본어(村上春樹)나 요시모토 바나나/기시모토 바나나일본어(吉本ばなな)의 영향을 받은 젊은 작가들이 등장했다. 한편, 젊은 시절을 민주화 운동에 바친 것에 대한 상실감을 표현하는 작품들도 많이 발표되었다. 90년대 이후 한국 문학은 일본 문학의 영향을 크게 받고 있으며, 앞으로 일본 문화 개방과 함께 한국에 급격히 유입된 재일 조선인 문학과 라이트 노벨의 영향도 무시할 수 없다.

순수 문학은 아니지만 1990년대 베스트셀러로는 이은성(1937~1988)의 『소설 동의보감』(1990)이 300만 부 판매로 『태백산맥』을 넘어서는 역대 최고 기록을 경신했고, 김진명(1957~)의 『무궁화 꽃이 피었습니다』(1993)도 200만 부 이상 팔렸다. 이들은 모두 일본어 번역본이 있다.

7. 4. 문학 비평

근대 비평의 진정한 출발은 1920년대로 잡는 것이 정설처럼 되어 있으나, 1900년대와 1910년대가 비평사의 관점에서 일고의 가치도 없는 시기는 아니다. 이 시기는 '창작이 있는 곳에 비평이 있다'는 명제를 충족시키지는 못했지만, 시대의 변화에 따른 새로운 문학 정신과 창작 방법의 출현을 외면했던 것은 아니다.[25]8. 한국 외에서의 한국 문학

한국 문학은 1980년대까지 한국 외의 나라들에 널리 알려지지 못했으나,[5] 1980년대 이후 번역 작업이 다각도로 이루어지며 번역의 질 또한 향상되었다.[5] ''Flowers of Fire''은 영어로 번역된 최초의 한국 문학 선집 중 하나였다.[6] 비영어권 국가에서는 한국 문학 번역이 더디지만, 한국 영화와 드라마의 인기에 힘입어 일본과 중국을 중심으로 한국 문학에 대한 관심이 높아지고 있다.

한국문학번역원(LTI Korea)은 독일어, 스페인어, 프랑스어, 폴란드어 번역을 지원해왔다.

2024년 노벨 문학상은 사상 최초로 대한민국 출신 소설가 한강에게 수여되었다.

소련에서는 코리오사람(Koryo-saram)과 좌익 성향의 한국인들이 '레닌주의 기치'(현재 '코리오 일보'(Koryo Ilbo))를 통해 문학 작품을 출판하고 읽었으며, 시인 조기천(Cho Ki-chon)도 결국 북한으로 이주했다.[4]

9. 한국의 문학상

현대문학상은 1955년 창설되었다. 동인문학상은 1956년 창설되었다. 한국문학상은 1964년 창설되었다. 이상문학상과 오늘의작가상은 1977년 창설되었다. 김수영문학상은 1981년 창설되었다. 소월시문학상은 1987년 창설되었다. 이산문학상과 정지용문학상은 1989년 창설되었다. 한겨레문학상은 1996년 창설되었다. 박용래문학상과 백석문학상은 1999년 창설되었다. 노작문학상은 2002년 창설되었다.

참조

[1]

웹사이트

KOREAN LITERATURE CHAPTER SIX: TRANSITION – ENLIGHTENMENT FICTION AND THE 'NEW' NOVEL

http://www.ktlit.com[...]

KTLit

2016-03-05

[2]

서적

60 Corean Tales

1885

[3]

인물

[4]

논문

History & Prospect of Koreilbo for Koreo-Saram in CIS

https://www.earticle[...]

2018-10

[5]

웹사이트

Korean Fiction in Translation

http://www.kahs.org/[...]

[6]

서적

[7]

뉴스

なぜ韓国の文化は「ウリジナル」なのか? 「『分からないもの』に対して何をするかが問われている」 羽生善治さんの至言が示す人文科学の危機

http://www.sankei.co[...]

2017-11-07

[8]

웹사이트

アメリカの図書賞「ことしの世界文学ベスト10」に北韓小説『友』

https://world.kbs.co[...]

2020-12-04

[9]

서적

한국문학강의

길벗

2015

[10]

웹사이트

엇시조

https://terms.naver.[...]

2017-12-02

[11]

서적

한국문학강의

길벗

2015

[12]

서적

한국문학강의

길벗

2015

[13]

서적

한국문학강의

길벗

2015

[14]

서적

한국문학강의

길벗

2015

[15]

서적

한국문학강의

길벗

2015

[16]

서적

한국문학강의

길벗

2015

[17]

서적

한국문학강의

길벗

2015

[18]

서적

한국문학강의

길벗

2015

[19]

서적

한국문학강의

길벗

2015

[20]

백과사전

현대문학의 특수성

[21]

서적

신문학과 현대문학

:s:글로벌 세계 대백과사전/언어I·[...]

글로벌 세계 대백과사전

[22]

서적

근대 사조의 영향

:s:글로벌 세계 대백과사전/언어I·[...]

글로벌 세계 대백과사전

[23]

서적

근대적 신문과 잡지

:s:글로벌 세계 대백과사전/언어I·[...]

글로벌 세계 대백과사전

[24]

서적

한국문학강의

길벗

2015

[25]

서적

한국문학강의

길벗

2015

관련 사건 타임라인

( 최근 20개의 뉴스만 표기 됩니다. )

가치 있는 것 향한, 세계 출판계의 발걸음 [.txt]

‘직녀에게’ 고 문병란 시인 10주기 추모시집 발간…21일 출판기념회

[문학, 일로 합니다]“문학은 ‘나 저 마음 알아’라고 말하는 일”

‘염무웅 문학평론 60년’ 짚는 학술대회 29일 개최

소설 영화화 '봄밤' 9월 연극 초연…이윤재·최희진·류원준 캐스팅

‘한강 효과’ 셌다…K문학, 지난해 해외 판매량 두배 이상 늘어

김혜순 시인 ‘죽음의 자서전’…아시아 최초 ‘HKW 국제문학상’ 수상 [플랫]

김혜순 시인 ‘죽음의 자서전’ 독일 HKW 국제문학상…아시아 최초

김혜순 시인 “작가도, 번역가도 모두가 나라이고 공화국”

김애란 “이번 작품 자료는 동시대의 풍경”

고난의 역사 온몸으로 껴안았던 ‘마지막 민족 시인’

어른이 된 동구는 다시 계엄을 목격하고 [.txt]

한국문학, 전문 번역교육이 세계로 이끈다 [왜냐면]

[단독] ‘문학사상’ 재창간호 뒤집은 이중근 뒤에 ‘강만수’ 있었다

생의 저물녘에 비로소 보이는 삶의 아름다움 [.txt]

[책과 삶] ‘먼’ 이웃일본이 읽은 우리 마음, 우리가 읽은 우리 마음

일본 지식인들이 한국을 이해하기 위해 읽은 책들을 소개하는 책 <한국의 마음을 읽다>에 대한 내용이다. 한국 문학의 사회성에 주목하며, 소설 <소년이 온다>를 가장 많이 추천했다.

엄마는 딸에게 이야기를 물려주었다 [.txt]

한곡 한곡이 시 그 자체…밥 딜런이 불지핀 정태춘의 창작욕

5월 2일 문학 새 책

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com